Anmerkung: Dies ist einer in einer monatlichen Serie von Posts, in denen ich die Bücher und Zeitschriften bespreche, die ich in diesem Monat gelesen habe. Darüber hinaus höre ich eine Menge Podcasts, die ich hier zentral bespreche, und lese viele Artikel, die ich ausschnittsweise im Vermischten kommentiere. Ich erhebe weder Anspruch auf vollständige Inhaltsangaben noch darauf, vollwertige Rezensionen zu schreiben, sondern lege Schwerpunkte nach eigenem Gutdünken. Wenn bei einem Titel sowohl die englische als auch die deutsche Version angegeben sind, habe ich die jeweils erstgenannte gelesen und beziehe mich darauf. In vielen Fällen wurden die Bücher als Hörbücher konsumiert; dies ist nicht extra vermerkt. Viele Rezensionen sind bereits als Einzel-Artikel erschienen und werden hier zusammengefasst.

Diesen Monat in Büchern: Experiment, Wilson, Gorbatschow, Potsdam, Spartacus, Kaiser, Wehrdienstverweigerung, Kiesow, Faust, GIs, Alltagsgeschichte

Außerdem diesen Monat in Zeitschriften: Geschlechtergerechte Sprache

BÜCHER

Christian Stöcker – Das Experiment sind wir

Stöcker baut das Buch dabei nach thematisch sortierten Kapiteln auf, in denen er mit Anekdoten in das jeweilige Thema einführt, optionale Erklärtexte einschiebt (falls man etwa noch nicht weiß, was CRISPR ist) und dann die realen und potenziellen Auswirkungen auf unseren Alltag beschreibt. Zum Glück verfällt Stöcker nicht in Kulturpessismismus à la „Smartphones sind böse und stehlen Aufmerksamkeit!!elf!1!“, sondern geht wesentlich differenzierter an die Sache heran (seine Kritik an unwissenschaftlichem Unfug der Marke Manfred Spitzer erwärmt natürlich mein Herz).

Stöcker stellt im Endeffekt eine zweigleisige These auf.

Einerseits fehlt dem Großteil der Bevölkerung das Wissen, um die Vorgänge um uns herum zu verstehen. Das liegt nicht nur an den Bildungsplänen und der Fächerstruktur, die noch immer fest im 20. Jahrhundert verankert ist (und nicht an deren Ende…). Das liegt auch an der Mentalität der meisten Menschen, die eine immanente Unlust haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und dazu neigen, sie gering zu schätzen.

Andererseits gibt es einen weit verbreiteten Unwillen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und diese Wissenslücken zu schließen. Schlimmer noch, es gibt eine Überhöhung und Mystifizierung dieses Unwillens; Nicht-Wissen gilt geradezu als chic. Wer jemals Eltern über die aktuellen Apps hat sprechen hören, kennt das.

Am relevantesten ist für Stöcker, quasi als verbindende Klammer, die Exponentialfunktion. Menschen verstehen exponentielles Wachstum nicht, und exponentielles Wachstum bestimmt inzwischen unser Leben. Das ist, um es milde auszudrücken, suboptimal. Exponentielles Wachstum, das er mit einigen griffigen Beispielen deutlich macht, ist die Grundlage der Digitalisierung, und diese wiederum führt zu einem – man ahnt es – exponentiellen Anstieg sowohl unserer Möglichkeiten als auch unseres Wissens. Von der Leistungsfähigkeit der Computer bis hin zu den massiven Entwicklungsschritten bei der KI bis hin zu Gentechnik zieht sich das Bild.

Gerade bei der KI kann Stöcker eindrücklich zeigen, was exponentielles Wachstum oft bedeutet. Ob bei Schach oder bei Go, die Maschinen überflügeln die Menschen und sind mittlerweile mit selbstlernenden Systemen so weit, dass sie nicht einmal mehr menschlichen Input brauchen. Die Konsequenzen dafür sind perspektivisch schwindelerregend. Eine selbstlernende Go-Maschine mag jetzt noch keine schwerwiegenden Folgen außerhalb der Go-Szene haben, aber das Potenzial ist schier endlos. Stöcker weist völlig zu Recht darauf hin, wie schlecht selbst Expert*innen immer darin sind, die Zeiträume abzuschätzen: so waren die Vorhersagen darüber, wann die KI alle menschlichen Spielenden schlagen würde, geradezu absurd daneben. Was in der Realität eine Sache von zwei bis drei Jahren war, wurde gerne in Jahrzehnten bemessen. Stöckers Vorhersage ist, nicht unangemessen, dass dies auf viele andere Bereiche von Gentechnik bis zum autonomen Fahren auch zutrifft.

Wir sind als Gesellschaft furchtbar schlecht auf diese Entwicklungssprünge vorbereitet. Nicht nur begreifen wir sie kognitiv nicht, wir haben auch keinerlei Mechanismen, mit den neuen Techniken umzugehen. Das betrifft soziale Netzwerke genauso wie autonome Fahrzeuge, Genscheren wie KI. Und das sind nur die eigentlichen grundsätzlich positiven Entwicklungen, die wir in exponentiellem Wachstum voranbringen.

Viel schlimmer ist das ebenfalls exponentiell wachsende Problem der Klimakrise. Unter dem Stichwort Kipppunkte wird das ja bereits länger diskutiert, aber angekommen ist diese Erkenntnis immer noch nicht. Auch hier sind unsere Reaktionen dem Problem geradezu katastrophal unangemessen.

Stöckers Buch ist daher sowohl informativ, weil es in die betreffenden Themen einführt – vom Aufbau her trennt Stöcker die Erklärung der Phänomene auch im Layout von seinen Analysen und erlaubt so auch ein Überblättern der Passagen, falls man sich bereits kompetent genug fühlt – als auch prophetisch-warnend. Die Lektüre lohnt in jedem Fall.

Vladislav M. Zubok – Collapse. The Fall of the Soviet Union

Michail Gorbatschow war weder Historiker noch Ökonom. Das allein ist kein großes Problem, die meisten Menschen sind weder Ökonom*innen noch Historiker*innen. Problematisch wird es, wo der Dunning-Kruger-Effekt voll zuschlägt und ein Staatsoberhaupt mit dem vollen Enthusiasmus des Amateurs und frisch gebackenen Konvertiten die Grenzen der eigenen Fähigkeiten nicht nur nicht erkennt, sondern auch willentlich überschreitet. Man könnte bei Lektüre von Vladislav M. Zuboks grandiosem „Collapse“ den Eindruck bekommen, dass es sich dabei um Gorbatschows Hauptschwäche handelte – bei einem Mann, der an Schwächen nicht eben arm und hauptverantwortlich für den Kollaps des sowjetischen Reichs zwischen 1989 und 1991 war. Es ist diese Geschichte, die Zubok nachzeichnet und deren Gründe er zu erleuchten hofft.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1984, mit der Ägide von Juri Andropov. Der alternde Kreml-Herrscher kam als Gerontokrat ins Amt, einer Riege von Männern, die Zeitgenossen Stalins waren und bereits so sehr am Ende ihrer mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit, dass die Sowjetunion die in rascher Folge beerdigen musste. Was Andropov hervorhebt ist, dass er anders als sein Vorgänger Breschnew und Nachfolger Tschernenko der Überzeugung war, dass die Sowjetunion radikaler Reformen bedurfte, um zu überleben. Ihre wirtschaftliche Lage war desaströs, die Infrastruktur verrottet, die Bevölkerung krank, die Politik verkrustet. Seine eigene Krankheut verhinderte, dass er seine Reformpläne umsetzen konnte. Sie waren klassisch sowjetisch: autorität, von oben herab, konservativ. Sie erinnern an Deng Xiaoping, den chinesischen Reformer.

Auf Andropow folgte, nach einem dreizehnmonatigen Intermezzo mit dem schwer kranken Gerontokraten Tschernenko, sein Ziehschüler Michail Gorbatschow. Der für sowjetische Verhältnisse jugendliche Bürokrat besaß keine große außenpolitische Erfahrung, war aber in der Partei hervorragend vernetzt und beherrschte das Machtspiel der Nomenklatura wie kaum jemand anderes zu seiner Zeit. Er war glühend von der Notwendigkeit von Reformen überzeugt, aber anders als sein politischer Ziehvater Andropow glaubte er, dass das Land sich öffnen müsse (Glasnost), um eine Umgestaltung durchführen zu können (Perestroika).

Gorbatschow war ein glühender Leninist. Es ist beeindruckend, wie ähnlich er seinem Gegenpart in den USA, Ronald Reagan, in vielem ist. Beide waren Überzeugungstäter. Beide verstanden wenig von dem, mit dem sie sich befassten. Beide hatten einen beinahe messianischen Glauben in den heiligen Text – die Bibel hier, Lenin dort – und suchten darin konkrete Handlungsanweisungen zu finden. Und beide gestalteten ihr Land tiefgreifend um. Doch wo Reagan Berater hatte, die die Auswüchse von dessen Ideen in konkrete, nützliche Politik gossen, war Gorbatschow ein autoritärer Autodidakt.

Das Ausmaß, mit dem sich der sowjetische Staatschef voller Begeisterung in leninistische Theorie vergrub, ist beeindruckend, schon alleine deswegen, weil er mehr als 20 Jahre hinter dem Stand der Forschung hinkte, ohne es zu bemerken. An dieser Stelle wäre es nützlich gewesen, wäre er Historiker gewesen. Seine Erkenntnisse waren auf dem Niveau der K-Gruppen an westdeutschen Universitäten, sowohl intellektuell als auch vom Stand der Erkenntnisse her. Die Geschichte der vorhergehenden russischen Reformer wie Graf Witte oder Alexander II. war ihm völlig unbekannt.

Ein Ökonom war er auch nicht, und die wenigen Leute mit Durchblick, die es in der Sowjetunion gab – das Geldsystem des Sowjetstaats wurde von keinen zwei Leuten im Politbüro durchdrungen, und beide gehörten nicht zum inneren Kreis Gorbatschows – waren nicht an Positionen der Macht. Trotzdem hatte Gorbatschow die Vorstellung durchgreifender Reformen, die binnen weniger Jahre einen fundamentalen Wandel in der sowjetischen Wirtschaft herbeiführen und Prosperität bringen sollten.

Mit dem Feuereifer des wahren Zeloten machte sich Gorbatschow daran, die Strukturen der Sowjetunion zu zerschlagen. Die verkrustete Bürokratie wurde entmachtet, die Gesellschaft liberalisiert, die staatlichen Betriebe umgekrempelt – und das alles ohne System und Verstand. Sitzungen des Politbüros wurden zu endlosen Debatten über den richtigen Kurs, in denen keine Entscheidungen gefällt wurden, während die Volkswirtschaft im Ungewissen hing – ein tödlicher Zustand. Die Schleusen öffentlicher Kritik wurden geöffnet, ohne dass der Sowjetstaat einen Plan hätte, was genau er dem Volk verkaufen wollte. Die Wirtschaft, schon 1985 nicht gesund und 1986 durch Tschernobyl noch einmal, vielleicht tödlich, getroffen, wurde von Gorbatschow und seinen Reformern auf eine schiefe Bahn gestoßen. Spätestens 1989 stand die sowjetische Volkswirtschaft kurz vor dem Kollaps.

Es war in diesen Tagen, dass der Ostblock zerbrach. Revolutionen in Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und der DDR wurden von Gorbatschow nicht nur ignoriert, sondern sogar angefeuert. Mit demselben missionarischen Eifer, den Gorbatschow im Inland aufbrachte, wandte er sich der Außenpolitik zu und vernichtete die Säulen sowjetischer Sicherheitspolitik seit 1945. Das Ausland betrachtete ihn misstrauisch; einzig Reagan, mit dem Instinkt, eine verwandte Zelotenseele gefunden zu haben, stieg mit ebenso überschwänglichen und fantastischen Ideen auf Gorbatschow ein – eine Dynamik, die mit der Wahl von George H. W. Bush 1988 ein abruptes Ende fand. Gorbatschow entließ in der illusionären Hoffnung auf ein „gemeinsames europäisches Haus“ den Warschauer Pakt auseinanderbrechen. Als Kohl ihm die deutsche Einheit abkaufte, war alles, was er noch tun konnte, den Preis in die Höhe zu treiben. Milliarden deutscher Zahlungen versickerten in der korrupten Bürokratie, stützten für Wochen oder Monate den zerfallenden Superstaat.

Hier endet der erste Teil des Buches, in dem Zubok den Zerfall des strategischen Vorfeldes und das Scheitern von Perestroika analysiert. Er ist kein Freund der Sowjetunion oder Gorbatschows. Wogegen er sich wendet ist die Zeichnung des letzten sowjetischen Präsidenten als eine Art Wohltäter, ein Bild, an dem Gorbatschow dann später auch eifrig mitgezeichnet hat. Stattdessen sehen wir einen ideologisch sattelfesten Überzeugungstäter, der die Grundlage der eigenen Macht zerstörte, ohne es zu bemerken – und einen Staat, der bereits so dysfunktional war, dass es nicht einmal seinen größten Fans gelang, den Abwärtssog aufzuhalten.

In westlichen Geschichtsdarstellung endet die Geschichte üblicherweise spätestens mit der deutschen Einheit, vielleicht gefolgt von einem „ein Jahr später löste sich die Sowjetunion auf“. Dieses „eine Jahr später“ wird im zweiten Teil von Zuboks Darstellung ausführlich unter die Lupe genommen. In der triumphalistisch-teleologischen Geschichtsschreibung jener Epoche erscheint die Auflösung der UdSSR wie ein zwangläufiges Ergebnis ihrer eigenen Widersprüche, aber Zubok weist zurecht darauf hin, dass weder ihr Ende 1991, noch ihr Ende überhaupt, oder umgekehrt ihr weitgehend friedliches Ende in irgendeiner Weise vorherbestimmt waren.

Kommen wir zum Ende der Sowjetunion überhaupt. Zubok ist sehr darauf bedacht, keine kontrafaktische Geschichtsschreibung zu betreiben, aber die Argumentation fordert die Frage geradezu heraus, ob die Sowjetunion hätte überleben können. Für den Erhalt ihres osteuropäischen Imperiums mag diese Frage noch nebulöser sein als für die Union selbst, wobei Zubok großen Wert darauf legt, dass der Untergang des Warschauer Pakts einzig und allein auf die freiwillige Entscheidung Gorbatschows zurückzuführen war; ein anderer Sowjetführer hätte sie wohl kaum getroffen. Aber auch der Zerfall der Union war weder festgeschrieben, noch musste er so friedlich ablaufen.

Die zentrale Rolle im zweiten Teil des Buches spielt nicht mehr Gorbatschow, der mehr und mehr zum Getriebenen der Ereignisse wird und den Kontakt mit der Realität verliert (selbst im Dezember 1991 glaubt er noch, Präsident einer reformierten Union bleiben zu können). Diese Rolle gebührt Boris Jelzin. Der Apparatschik verschreibt sich mit den drehenden politischen Winden im Jahr 1990 dem russischen Nationalismus. Es gehört zu den offenkundigsten Fehlleistungen Gorbatschows, nichts gegen den rapide wachsenden Nationalismus innerhalb der UdSSR unternommen zu haben. Die Fliehkräfte dieses entfesselten Nationalismus, ungehemmt von jeglicher alternativen Konzeption (dank der ergebnislosen Dauerdebatten im Kreml), zerrissen die UdSSR im Verlauf des Jahres.

Es begann in den baltischen Republiken. Diese 1940 überfallenen und annektierten Staaten wollten ihre Unabhängigkeit zurück, und die Amerikaner übten starken Druck aus, diese zu gewähren (Bush vollführte einen diplomatischen Tanz auf dem Vulkan, weil er die Eskalation zu vermeiden suchte und gleichzeitig die Unabhängigkeit der Balten fördern; er unterstützte Gorbatschow dafür nachhaltig im Kampf gegen anderen Separatismus). Die Region stand kurz vor einem Bürgerkrieg, und der Kreml tat praktisch nichts, weder zu deeskalieren noch die Unabhängigkeit zu gewähren.

Doch die Balten traten bald gegenüber einem drängenderen Problem in den Hintergrund: Jelzin und seine nun russische Machtbasis betrieben ihren eigenen Separatismus, und Russland war das Herz der Sowjetunion. Es war, als ob England aus dem Vereinigten Königreich austreten wollte, während der Premierminister das Ganze zu regieren versucht. Gorbatschow, in einem weiteren unerklärlichen Akt politischer Naivität, ließ um Jelzin ein zweites, konkurrierendes Machtzentrum entstehen, das Monat für Monat mehr und mehr Kompetenzen an sich zog. Um Präsident eines neuen Russland zu werden, musste Jelzin die UdSSR zerstören – und betrieb dafür die Unabhängigkeit der anderen Sowjetrepubliken. Während Gorbatschow einen immer illusionäreren Versuch unternahm, die Union zu reformieren (und dafür in seiner Datscha Lenin studierte) und gleichzeitig als Bittsteller im Westen immer neue Notkredite für die unter einer Hungersnot leidende Sowjetunion zu erbetteln, verhandelte Jelzin mit Belarus, der Ukraine, den Balten und Kasachen – sowie den USA.

Diese befanden sich in einer Zwickmühle. Sie waren für jegliche Lösung des Konflikts unersetzlich, wollten sich aber wegen der Eskalationsgefahr nicht einmischen. Da die Sowjetunion Atomwaffen in Belarus, Kasachstan und der Ukraine stationiert hatte, warf deren Unabhängigkeit Fragen auf, die weltpolitische Bedeutung hatten. Die Verhandlungen und Manöver waren kompliziert und zogen sich wechselhaft über Monate; Zubok stellt sie plastisch und verständlich dar. Ich will an dieser Stelle aber vor allem auf den letzten Aufstand des Regimes hinaus: der Putsch 1991, der Gorbatschows Karriere effektiv beendete (auch wenn er selbst das nicht einsehen wollte) und der Jelzin als Führer Russlands zementierte, war einer der inkompetentesten Putsche aller Zeiten. Problemlos wäre hier vorstellbar, dass eine kompetentere Riege aus der Nomenklatura die Zügel der Macht übernimmt, Jelzin erschießen lässt und die Kontrolle über die Sowjetunion wiederherstellt, mit Gewalt die Unabhängigkeitsbewegungen niederschlägt und vielleicht sogar den Warschauer Pakt wiederbelebt. In China ist es passiert; viel Fantasie braucht dieses Szenario nicht.

Zum Glück waren die Putschisten inkompetent – und zum Glück waren die Führer der Sowjetrepubliken ebenfalls völlig illusionär. Ob Ukraine oder Kasachstan, Russland oder Belarus, sie alle glaubten, mit der Unabhängigkeit würde die Marktwirtschaft kommen und binnen zwei oder drei Jahren Wohlstand für alle bringen. Anders als der Traumtänzer Reagan war Bush und seinen Leuten wesentlich klarer, was passieren würde. Sie verwarfen die Idee, Russland könne in die NATO eintreten – wie sie Jelzin vertrat – und handelten ihren Interessen entsprechend. Es ist ein faszinierendes „Was wäre Wenn“, dem Zubok keinerlei Glaubwürdigkeit beimisst. Seine Kritik richtet sich eher gegen Gorbatschow und Jelzin, die sich in Illusionen hier wenig schenkten, als dem realistisch agierenden Bush.

Am Ende gelang es, fast wider Erwarten, eine friedliche Auflösung der UdSSR und Lösung der Atomfrage zu erreichen. Die Entstehung der GUS band auch die zentralasiatischen Republiken, die Jelzin eigentlich hatte loswerden wollen, in die neuen Strukturen ein. Russland rutschte in eine der schlimmsten und längsten Wirtschaftskrisen der Geschichte, mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung. Auch für die Ukraine und Belarus stellte sich der erhoffte Wohlstand nicht ein, stattdessen kamen die Kleptokraten. Es war Osteuropa, das in den Armen der EU die Unterstützung finden wollte, die der Westen sowohl Jelzin als auch Gorbatschow versagte. Ein Marshallplan für Russland, wie ihn beide Führer zigmal eingefordert hatten, stand nie zur Debatte. Ob es möglich gewesen wäre? Zubok gibt hier keine Antwort. Aber sein Buch erklärt, wie das heutige Osteuropa entstand und welche Konflikte es geprägt haben. Es ist zur Lektüre unbedingt empfohlen.

John Dos Passos – Mr. Wilson’s War

Wie auch Katz beginnt John Dos Passos mit dem spanisch-amerikanischen Krieg, der die Grundlage für das amerikanische Kolonialreich legte. Anders als Katz legt er aber wenig Gewicht darauf, welche konkreten Dynamiken dahinterstanden und welche Konsequenzen das genau hatte. Dos Passos‘ Ansatz ist klassischer: er stellt detailliert die Biografien der beteiligten Personen vor. Im Zentrum steht dabei weniger McKinley, der ja auch bald einem Attentat zum Opfer fällt (die Hintergründe des Anarchismus, aus dem dieses Attentat entsprang, bleiben in seiner Darstellung weitgehend im Dunkeln), sondern der wesentlich sensationellere Theodor D. Roosevelt.

Roosevelt, das muss man zugestehen, ist auch ein Charakterkopf. Der jüngste Präsident aller Zeiten war ein Draufgänger, topfit durchtrainiert, mit dem gewissenhaft gepflegten Image des Cowboys und Rough Riders. Nicht nur propagierte er für Amerika einen Platz an der Sonne gegen die europäischen Kolonialreiche; er leitete auch die Ära des Progressivismus ein und kämpfte gegen die Auswüchse des Big Business in der Gilded Age (ich habe diese Zusammenhänge in einer Serie zu Amerika um 1900 ausführlich beschrieben; bei Dos Passos erfährt man darüber wenig). Diese Ära war so prägend, dass selbst die oppositionellen Democrats bald nicht mehr umhin kamen, ihre traditionelle Rolle als Lobbyverein der Wirtschaft zu modifizieren.

Ein weiterer Charakter jener Epoche ist William Jennings Bryan, jener Populist aus dem Mittleren Westen, der seinen quichottigen Kampf gegen den Goldstandard führte. Auch über diese Hintergründe erfährt man bei Dos Passos leider wenig. Bryan gelang es nie, die Präsidentschaft zu gewinnen – neben dem Widerstand des Großkapitals waren dafür auch eigene Fehler verantwortlich – aber es war fast nicht mehr möglich, an ihm und seinen Themen vorbei die Präsidentschaftskandidatur zu gewinnen. Das spürte auch Woodrow Wilson, dem der Löwenanteil des Buches gewidmet ist.

Er inszenierte sich genug als Populist, um Wahlen zu gewinnen, und genug als Freund des Big Business, um die Unterstützung der Partybosse zu gewinnen. 1912 errang er die Präsidentschaft. Seine innenpolitischen Absichten wurden aber bald durch den Schatten des europäischen Krieges verdrängt, der ihn auf die Bühne der Außenpolitik zwang. Zusammen mit seinem Freund Colonel House (ja, der hieß wirklich so) leitete er die Außenpolitik des Landes an den Behörden und Kongress vorbei; das Ausmaß der Amateurhaftigkeit, mit der das Land damals noch regiert wurde (mit einer winzigen Bürokratie, die Wilson tatsächlich einfach ignorieren und durch zwei, drei Freunde und die Tippfähigkeiten seiner Frau ersetzen konnte) ist erstaunlich.

All das führte dann zu den bekannten Folgen der Verwicklung der USA in den Krieg und der scheiternden Versuche von Friedensstiftung und später dem Aufbau einer neuen Weltordnung. Ich will mich aber darin gar nicht zu sehr verlieren; ich habe darüber geschrieben und will lieber das weit überlegende „Sintflut“ von Adam Tooze zum Thema empfehlen. Hier will ich stattdessen darüber schreiben, warum dieses Buch nichts taugt.

Ich habe bereits eingangs erwähnt, dass Dos Passo eine sehr klassische Art der Geschichtsschreibung verfolgt. Es ist eine Geschichte der Biografien großer Männer. Wir erfahren, welche Anzüge Wilson trägt, in welche Intrigen er in seiner Zeit in Princeton verwickelt war, welche Tiere Roosevelt ausstopfen ließ, welche Teemarke seine Frau bevorzugte. Wir erfahren Klatsch und Tratsch um Colonel House und die europäische Aristokratie.

Was wir nicht erfahren, sind Zusammenhänge. Alles bleibt blutleer. Der amerikanische Imperialismus wird zu einer PR-Veranstaltung von Theodore Roosevelt. Begeistert beschreibt Dos Passos dessen Hasardeurstaten auf Kuba, ohne ein Wort darüber zu verlieren, wie viele Marines an Krankheiten zugrundegingen oder welche Massaker an der Zivilbevölkerung für die Profite der amerikanischen Obstfirmen begangen wurden. Wir erfahren zwar, dass Woodrow Wilson als Präsident von Princeton unbedingt Debattenclubs nach britischem Vorbild einführte und mit einem Schirm Fußball spielte, aber nicht, dass er mit aller Macht versuchte, Afroamerikaner auszuschließen. Auch, dass er als Präsident alle schwarzen Staatsbediensteten entließ und die Segregation auf ein Level brachte, das seit den 1870er Jahren nicht mehr gesehen worden war, ist Dos Passos keine Silbe wert.

Diese Art von hagiografischer Geschichtsschreibung, in der irgendwelche großen Männer Geschichte machen, die blutleer und harmlos und voll unterhaltsamer Bonmots und Anekdoten ist, ist nicht nur wertlos, sie ist schädlich. Sie vernebelt mehr, als dass sie enthüllt. Sie kann weg.

Johannes Burkhardt – Deutsche Geschichte in der frühen Neuzeit

Damit genug der Vorrede. Johannes Burkhardt beschreibt grob die Zeit von der Erfindung des Buchdrucks zum Ende des Siebenjährigen Krieges. Diese Einteilung ist intuitiv sinnvoll; der Buchdruck stellt eine „Medienrevolution“ (Burkhardt) dar, die einen offensichtlichen Bruch mit der Zeit vorher darstellt. Für Burkhardt ist die Frühe Neuzeit in Deutschland vor allem von drei Entwicklungsdynamiken geprägt:

1) Die erwähnte Medienrevolution. Der Buchdruck macht Bücher wesentlich bezahlbarer, als sie das vorher waren, und erlaubt auch die Verbreitung von billigen Periodika und Flugschriften. Allerdings macht Burkhardt für das Ende des 15. Jahrhunderts eine Flaute auf dem literarischen Markt aus: effektiv ist alles „ausgedruckt“, was gelesen werden konnte. Es fehlt das Angebot, das eine größere Nachfrage stimulieren könnte; die Nachfrage gleichzeitig fehlt, weil es keinen großen Grund gibt, die Alphabetisierung weiter voranzutreiben.

2) Dieses Problem wird mit einem Schlag durch die Reformation gelöst. Plötzlich werden Streitschriften und Flugblätter noch und nöcher gedruckt, und der Druck von Bibeln sorgt für einen gigantischen Absatz. Die Reformation steht daher im Zentrum der „Medienrevolution“, und religiöse Texte werden für über 150 Jahre das Hauptprodukt des Marktes und einer sich rapide beschleunigenden Alphabetisierung. Dies hat natürlich nicht nur positive Auswirkungen; die Reformation sorgt auch für politische Krisen und Religionskriege.

3) Politisch macht Burkhardt, und das ist die wohl innovativste These des Buchs, eine starke Föderalisierung des Deutschen Reichs aus, die er dezidiert als modern und Fundament des heutigen deutschen Föderalismus‘ begreift. Anstatt wie frühere Historiker*innen die Schwächen des Deutschen Reichs auszumachen und es vor allem defizitär zu begreifen, streicht er die hohe Effizienz föderaler Entscheidungsstrukturen, den immerwährenden Reichstag, die funktionierenden Verteidigungsstrukturen und die Verrechtlichung der Beziehungen heraus.

Alle diese Punkte verdienen eine etwas nähere Betrachtung.

Was die Medienrevolution betrifft, war die Bedeutung der Reformation für den Buchdruck vermutlich den meisten Lesenden bereits geläufig; die Luther-Bibel hat hierfür ja fast mystischen Status (wenngleich Burkhardt betont, dass es sehr viele deutsche Übersetzungen gab und Luthers bei weitem keine monopolistische Stellung besaß). Spannend fand ich die Rolle von Flugblättern. Man sollte historische Analogien nie zu weit treiben, aber sie waren quasi das, was die sozialen Medien für den Diskurs heute sind: eine schnelle, vergängliche Quelle von Informationen, Propaganda und Memes.

Durch die verbreiteten Flugblätter wurde ein nie dagewesener Anteil der Bevölkerung aktiv in die politisch-religiösen (das ließ sich ja nicht trennen) der Zeit einbezogen, mit nicht nur positiven Folgen. Die Konflikte, die aus der Reformation erfolgten, waren brutale Religionskriege, wie sie vorher – und glücklicherweise seitdem – in Europa nicht mehr vorkamen.

Die neuen Medien spielten auch für die Entwicklung des Föderalismus eine große Rolle, weil Protokolle und politische Standpunkte leichter geteilt werden konnten. Die Gruppe, die solche Druckerzeugnisse las, war natürlich verschwindend klein, aber es wurde eine Art elitäre Gruppe geschaffen, innerhalb derer wesentlich mehr Informationen wesentlich schneller ausgetauscht wurden als im Mittelalter; eine Entwicklung, auf der dann das entstehende Bürgertum später aufbauen konnte.

Aber zurück zur Reformation. Die Religionskriege sind das beherrschende Element der Frühen Neuzeit. Ein erster Versuch der Lösung wurde im Augsburger Religionsfrieden 1555 getroffen, als man sich auf die Formel „wessen Land, dessen Bekenntnis“ einigte. Dieser Kompromiss hielt zwar ziemlich lange, löste aber das darunterliegende Problem nicht: beide Seiten waren fundamental der Überzeugung, dass die andere nicht legitim war und erledigt werden musste.

In diesem Rahmen weist Burkhardt auf die Bedeutung des Universalismus hin: In Europa herrschte immer noch der Anspruch einzelner Monarchen vor, die gesamte Christenheit als ein Oberhaupt zu regieren – in Nachfolge der römischen Kaiser. Diese Idee, so Burkhardt, animierte nicht nur die Habsburger, die das mit Karl V. auf den Höhepunkt trieben, sondern auch die Schweden und deren Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg, das so eine ganz neue Schlagseite bekommt, und die französischen Könige, für deren Attacken etwa auf die Pfalz oder Intervention in denselben Krieg dasselbe gilt.

Dieser Universalismus fand im Dreißigjährigen Krieg für die Habsburger und Schweden ihr Ende, woraufhin die Franzosen einen Versuch unternahmen, dieses Erbe anzutreten. Die Niederlage der Türken vor Wien aber rettete die Habsburger, während die Franzosen nicht in der Lage waren, das Reich zu dominieren. Die im Westfälischen Frieden kodifzierte Staatenbildung führte somit im Verlauf der Frühen Neuzeit zur Akzeptanz eines Europa der Nationalstaaten, das die kommenden Jahrhunderte bis in unsere Tage bestimmen sollte.

Burkhardt setzt das Deutsche Reich nicht als eine Besonderheit unter diesen Nationalstaaten heraus, das in Tradition früherer Geschichtserzählungen nicht in der Lage war, diesen Nationalstaat zu bilden, sondern erkennt es als ebenso moderne Staatsbildung an, die hoch effektiv war. Ich habe mit dieser These meine größten Probleme, weil das Reich zwar durchaus effektiver war als sein arg ramponierter Ruf, es aber mit den ständigen Zentrifugalkräften durch bayrischen und preußischen Separatismus und die erfolglosen Dominanzversuche Wiens nie vollständig Staat werden konnte und der Föderalismus zwar viele Konflikte einhegen und kanalisieren konnte, aber von einer effektiven Regierung doch weit entfernt ist. Hier scheint mir Burkhardt die Kontinuität zu weit zu treiben, retrospektiv zu sehr von heutigen Gegebenheiten auszugehen scheint.

Besonders auffällig wird dies bei Friedrich dem Großen. Seine Kriege kontextualisiert Burkhardt vor allem als Kriege gegen das Reich, die dessen Strukturen ins Mark bedrohen, und seine Politik nach Ende des Siebenjährigen Krieges als eine zum reformierten Reichspolitiker und Föderalisten. Mir fehlt hier einmal mehr die Fachkenntnis, um das abschließend beurteilen zu können, aber mir riecht das stark nach einer überpointierten These. Einschlägiger belesene Kommentator*innen mögen gerne ihre Urteile beisteuern.

Michael Neiberg – Potsdam- The end of World War II and the remaking of Europe

All dies ist Grund genug, sich tiefgehender mit der Konferenz von Potsdam zu beschäftigen. Michael Neiberg vermeidet hierbei den, wie er es ausdrückt, „an Tag X sagte Truman Y zu Stalin“-Ansatz und versucht, stattdessen ein Gesamtbild der Konferenz zu entwerfen. Entsprechend führt er zuerst in die Disposition der „Großen Drei“ ein, die den Gang der Ereignisse bestimmten.Dazu gehört auch ein Rückblick auf die Konferenz von Jalta, auf der im Januar 1945 bereits wichtige Vorfestlegungen getroffen worden waren (etwa die Aufteilung in Besatzungszonen und die grundsätzliche Absichtserklärung für Demontagen, Reparationen und Umerziehung), die aber noch keine detaillierten Ergebnisse erbrachte.

Den Anfang machen in Neibergs Schilderung die USA. Hier liegt das wohl größte Mysterium der politischen Geschichte des Zweiten Weltkriegs nach der Frage, warum Hitler den USA den Krieg erklärte: kaum etwas ist so erklärungsbedürftig wie die Weigerung Roosevelts, trotz seiner schweren Krankheit seinen designierten Nachfolger Harry S. Truman nicht in die Planungen einzubeziehen und komplett im Dunkeln zu lassen.

Roosevelts Gesundheitszustand war keine unbekannte Variable. Aber in einer Art kollektiver Selbsthypnose überzeugte sich sein Umfeld, dass es schon nicht so schlimm werde (und offensichtlich Roosevelt sich selbst auch), weswegen niemand bei der Auswahl des Vizepräsidenten (mit der Neiberg seine Schilderung beginnt) irgendwie groß Überlegungen einfließen ließ; Truman selbst hatte keine Ahnung, dass er die Konferenz, auf die er fuhr, als Vizepräsidentschaftskandidat verlassen würde. Entsprechend unvorbereitet war der neue amerikanische Präsident. Truman glich dies durch großen Lerneifer aus, aber seine Unerfahrenheit konnte nur negative Effekte auf die Konferenz haben.

Die amerikanischen Interessen waren recht eindeutig: eine Rückkehr zum Status Quo so schnell wie möglich. Europa sollte befriedet und für den Handel geöffnet und, vor allem, die amerikanische Armee demobilisiert werden. „Bring the boys home!“ war der Slogan, dem zu entziehen kaum möglich war. Die USA besaßen hierfür ein Ass im Ärmel: die Atombombe, die in der Lage schien, die Sicherheitsinteressen der USA auch ohne riesige Militärpräsenz zu sichern.

Die oberste Priorität der USA war, die Situation nach dem Ersten Weltkrieg zu vermeiden. Damals hatten Frankreich und Großbritannien ihre gewaltigen Kriegsschulden dadurch abzubezahlen versucht, dass sie große Reparationen aus Deutschland erhielten. Deutschland aber hatte die Ressourcen dafür nicht, weswegen es auf amerikanische Kredite angewiesen waren. Effektiv finanzierten die USA damit die deutschen Reparationen – ein ziemlich dummes System. Deswegen drängten die USA darauf, die Reparationen durch eine Einmalzahlung zu erledigen und dann Deutschland wieder in die europäische Wirtschaf zu integrieren.

Daraus erklärt sich auch die hartnäckige Weigerung, Frankreich einen Sitz in der Konferenz zu geben (obwohl Amerikaner und Briten ihnen bereits aus ihren Zonen eine Besatzungszone abtraten). Das Problem von 1919, zig verschiedene Staaten mit ihren Petitionen an den Friedensverhandlungen zu beteiligen und doch nur Unmut zu schaffen, wollte man unbedingt vermeiden. Der Friedensschluss würde dieses Mal einer werden, den die „Großen Drei“ unter sich verhandelten und dann Deutschland aufoktroyierten. Dass es 45 Jahre dauern sollte, bis dieser Friedensschluss dann kam, sah keiner der Beteiligten voraus.

Großbritannien dagegen sah sich einer ganz anderen Situation gegenüber. Zunehmend irrelevant im beginnenden bipolaren Zeitalter, versuchte es sein Empire und seine Stellung als Großmacht zu retten. Das war nicht leicht. Die viel beschworene „Special Relationship“ mit den USA enthielt große Ausnahmen, in denen die USA tatsächlich größere Interessensüberschneidungen mit der Sowjetunion besaßen. Aber dem Vereinigten Königreich fehlte die realpolitische Unterfütterung, um seine Interessen noch durchsetzen zu können. Das Land war faktisch bankrott, substanzielle Reparationen waren nicht zu erwarten. Es brauchte also irgendeine finanzielle Hilfe der USA.

Dazu kamen innenpolitische Zerwürfnisse. Die Bevölkerung war nach Jahren des Krieges nicht mehr willig, die Tory-Politik fortzusetzen. Der Ruf nach Reformen war stärker, als es an der Oberfläche sichtbar war, und es war Labour, die man mit der Umsetzung dieser Reformen betraute. Clement Attlee hatte, während Churchill den eigentlichen Krieg geführt hatte, quasi die Innenpolitik Großbritanniens gemanagt. Selbst im Zweiten Weltkrieg bewerteten die Wähler offensichtlich die Innenpolitik als für sie wesentlich gewichtiger als die Außenpolitik; eine Konstante der demokratischen Politik. Churchill, der glaubte für den Sieg im Krieg mit einem Sieg an den Wahlurnen belohnt zu werden, wurde kalt überrascht.

Das Schlechteste war das für die Briten nicht. Zwar war das britische Verhandlungsteam, das mitten in der Konferenz nach Potsdam zurückkehrte, genauso wie Truman unerfahren. Aber Churchill, das arbeitet Neiberg gut heraus, war am Ende seiner Kräfte. Psychisch und Physisch erschöpft musste er sich immer wieder erholen, hielt ellenlange Reden ohne Bedeutung und handelte erratisch. Zudem lebte er in einer Traumwelt, losgelöst von Realitäten, und verfolgte völlig illusorische Pläne.

Beachtlich ist, und auch das ist ein gewichtiger Punkt Neibergs, dass die Wechsel von Roosevelt zu Truman und Churchill zu Attlee keine relevanten Verschiebungen in den außenpolitischen Positionen der USA und des UK bedeuteten. Das wiederum überraschte Stalin sehr. Die Kontinuität der Demokratien und die Reibungslosigkeit des Machtwechsels (ich musste laut lachen, als Neiberg darstellte, wie verständnislos Stalin gegenüber Churchills Wahlniederlage war; ihm war völlig unklar, wie Churchill es zulassen konnte, dass eine echte Wahl stattfand) waren ihm auf tiefster Ebene fremd und blieben es auch.

Dieses tiefe Unverständnis lief in beide Richtungen. Wo Stalin wie selbstverständlich annahm, dass Roosevelt, Truman und Churchill genauso wie er lügen und betrügen, morden und verhaften würden, wie es ihren Interessen gerade dienlich schien (und ein ums andere Mal widerlegt wurde, ohne diese Prämisse zu ändern), nahmen USA und UK an, dass die UdSSR sich an getroffene Absprachen halten würde. Auch das war eine mehr als wackelige Annahme.

Stalin war sicherlich der beste Verhandler auf der Konferenz. Nicht nur hatte die Sowjetunion mit dem Team Stalin-Molotow, die zusammen erstklassig „Good Cop, Bad Cop“ spielten und damit die angelsächsischen Verhandler um den Finger wickelten die beste Taktik; die UdSSR hatte auch die klarste Strategie. Problematisch war nur, was diese Strategie beinhaltete. Angesichts der gewaltigen Kriegszerstörungen wollte Stalin vor allem zwei Dinge: einen Sicherheitskordon in Osteuropa (den er ja dann auch bekam) und massive Reparationen aus Deutschland. Es war ihm dabei völlig egal, ob dies zu millionfachem Leid und Tod in Deutschland und einer Destabilisierung Europas führen würde; Stalin wollte Industriegüter und Geld, und er wollte es jetzt. Wenn es nach ihm ging, konnte Deutschland darüber gerne zugrunde gehen.

Die Zeit arbeitete schließlich für die Sowjets. Dem Kremlherrscher war völlig klar, dass Großbritannien bankrott und mit der Abwicklung seines Empire beschäftigt war; Frankreich nahm er ohnehin nicht ernst. Und die USA, das war die allgemeine Erwartung auch der Amerikaner, würden sich in den nächsten ein, zwei Jahren zurückziehen und damit der riesigen sowjetischen Armee die Schlüssel zur Dominanz über Europa in die Hand drücken. Dass es nicht so kam, war vor allem das Resultat des Marshall-Plans, wie in Steills Buch zum Thema beschrieben wurde. Aber auch das war in Potsdam noch nicht absehbar.

Wo wir bei Deutschland sind: als potenziellen Partner sah das Land noch niemand. Truman beendete endgültig den irrlichternden Weg Morgenthaus und stellte ihn politisch kalt, aber Mitleid für die Besiegten hatte auch hier niemand. Neiberg nutzt einen Ausflug Trumans, Churchills und ihrer Entourage nach Berlin, um die Haltungen der Alliierten gegenüber den Deutschen deutlich zu machen. Das Leiden, das von Deutschland ausging, war frisch.

Alle Pläne gingen auch davon aus, dass die Alliierten Deutschland gemeinsam regieren würden, wie man das ja in Jalta auch bereits beschlossen hatte. Daraus würde nichts werden. Aber die Ansicht führte dazu, dass in Potsdam in manchen Gebieten Detailfestlegungen getroffen wurden, die bereits Monate später Makulatur waren, während andere Themen eine kurze Improvisationslösung bekamen, die dann weiter ausgearbeitet werden sollten – die dann aber bis heute Bestand haben. Ein Beispiel für ersteres Phänomen wären die Reparationslösungen, ein Beispiel für letzteres die Teilungen Koreas und Vietnams.

„Nobody knows what they’re doing“ ist eine Regel, die auf praktisch jeden Bereich zutrifft, aber hier in Potsdam ist besonders offensichtlich, wie die großen Staatschefs im Nebel stocherten. Sie hatten mal mehr, mal weniger klare Vorstellungen von dem, was sie wollten und was kommen würde, aber die meisten Annahmen zerschlugen sich innerhalb kürzester Zeit und erforderten ein teils radikales Umdenken. Teilweise wurden die Ansätze dafür bereits in Potsdam sichtbar, wo die Grundlage der Nachkriegsordung gelegt wurde – auch wenn dies den Partizipaten so oft gar nicht klar war.

Flix – Faust. Der Tragödie erster Teil

Stattdessen haben wir es hier mit einer eher losen Adaptio zu tun, bei der Faust ein Berliner Künstler ist, der zusammen mit seinem Freund Wagner in einer Mietskaserne lebt und undefiniert unglücklich ist. Zum Glück schließen der christliche Gott und Mephisto auf Arbeit zwischen zwei Ramazotti eine Wette darüber ab, ob Mephisto Faust dazu bringen kann, auf Abwege zu geraten (nicht, dass es mit seiner Treue zu Gottes ohnehin kleiner Stammkundschaft weit her wäre). Nachdem sie aussortieren, dass Gott Faust nicht einfach töten darf, um seine Seele Mephistos Zugriff zu entziehen (clever!), schließt Mephisto sein Bündnis mit Faust, der sein Glück kaum glauben kann: eine Woche lang erfüllt ihm Mephisto jeden Wunsch, ganz kostenlos. Und Faust wollte schon immer die Deutsch-Türkin Margarethe aus dem Gemüseladen gegenüber in die Arme schließen.

Was Flix hier versucht, ist eine Modernisierung des Stoffes, einerseits. Andererseits versucht er eine witzige Geschichte zu erzählen. Und zuletzt soll das Ganze wohl auch Aufschluss über das Deutschland des 21. Jahrhunderts geben, irgendwie.

Die Modernisierung des Stoffes können wir getrost abhaken. Flix nutzt Faust eigentlich nur als Zitate- und Anspielungswiese, damit die einschlägig gebildete Lesendenschaft wissend nicken oder gepflegt lachen kann, wenn die entsprechenden Zitate kommen („Habe doch nun, ach, Türkisch studiert, durchaus mit heißem Bemühn…“), was zwar gelegentlich für ein Schmunzeln sorgt (Punkte für das Ziel einer witzigen Geschichte), aber mit dem Ursprungsstoff wenig zu tun hat. Klar, Gott und Mephisto schließen eine Wette, aber deren Inhalt hat mit dem Original praktisch nichts zu tun. Zwar erlebt Faust mit Mephisto irgendwelche Abenteuer, aber diese sind bestenfalls „based on true events“ und abgesehen von Zitaten und ästhetischen Parallelen mit der Originalhandlung kaum identisch. Auch die Figuren von Wagner (zu ihm gleich mehr) und Margarethe haben mir ihren Originalen effektiv nichts zu tun; der Versuch, den Handlungsstrang der Gretchentragödie umzusetzen, schlägt völlig fehl und endet in völligem cringe, wie die Jugend heute angeblich zu sagen pflegt.

Die gesamte Handlung ist daher erkennbar an Faust angelehnt, weil die Charaktere die entsprechenden Namen tragen und sich hin und wieder willkürlich einige direkte Zitate aus dem Originaltext an den Kopf werfen, aber sie entkernt sie praktisch völlig. Das ist nachvollziehbar, ist doch die spezifische Verankerung derselben im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert gerade eine der Hauptschwierigkeiten, die Schülr*innen im Umgang mit der Lektüre haben. Das Wertesystem, das der gesamten Gretchentragödie zugrunde liegt, ist uns vollkommen fremd; jeder Modernisierungsversuch muss scheitern. Flix‘ Ansatz, das Ganze in den Deutsch-Türkischen Kontext zu verlagern, macht das nur noch schlimmer. Ja, dass Sex vor der Ehe in diesem Kontext ein größeres Problem darstellt als für den Westberliner Faust macht das Ganze zumindest grundsätzlich logischer, aber es ist dafür voll rassistisch-stereotyper Seitenhiebe (inklusive Zwangsheirat Gretchens mit dem unattraktiven türkischen Cousin, den sie nicht kennt), dass man bei der Lektüre schmerzhaft das Gesicht verzieht.

Viel davon hat mit dem Humor zu tun. Gretchens Mutter etwa verdient ihren Lebensunterhalt damit, das im Großmarkt gekaufte Gemüse mit Bio-Labeln zu bekleben („die Deutschen kaufen alles, wo Bio draufsteht“). Sie verbietet Gretchen das Ausgehen und kontrolliert ständig, ob sie einen Freund hat, ist aber gleichzeitig wie Gretchen selbst (die sie ständig „Özlem“ nennt, weil sie sich ihren Namen nicht merken kann(!!!)) religiös total liberal und weltoffen, um einen Kontrast zu setzen. Dadurch geht aber die komplette Dimension der bürgerlichen Welt und Moral verloren, ebenso wie Kirchenfrömmigkeit, die Gretchen und ihre Mutter ausmachte und die, Stichwort Gretchenfrage, ein zentraler Bestandteil des Dramas sind. Ohne diese Voraussetzungen kann die Gretchentragödie nicht funktionieren. Was macht Flix also? Die Mutter stirbt, weil sie einen Herzinfarkt bekommt, als sie zufällig sieht, wie sich Gretchen (Özlem) und Faust küssen. Bei der Beerdigung rutscht Gretchens Bruder Valentin auf einer Pfandflasche aus und stirbt, weil er sich den Kopf am Grabstein der Mutter aufschlägt. Die Geschmacklosigkeit kennt keine Grenzen.

Wer glaubt, schlimmer als diese Ladung von Islamklischees geht es nicht mehr, muss sich nur Wagner anschauen. Der ist schwarz (weil progressive Werte, nehme ich an) und sitzt im Rollstuhl. Außerdem hat er einen Pudel (intertextuelle Anspielung in 3, 2, 1, …). Wagner macht Faust permanent ein schlechtes Gewissen und lässt sich von ihm durch die Gegend schieben und fahren und benimmt sich generell wie der hinterletzte Mensch, als wolle er die Prämisse des „Toten Hosen“-Songs, dass auch lesbische schwarze Behinderte ätzend sein können, Seite um Seite belegen. Zwischendurch wird Wagner von Mephisto komplett geheilt und verschwindet dadurch als dramatisches Element weitgehend aus der Geschichte.

Das macht aber nicht viel aus, weil die Geschichte selbst nur ein dünner Vorwand ist, um eine Reihe von Gags aneinanderzureihen, die mal mehr, mal besser funktionieren. Allzu oft funktionieren diese nach Motto von Mario Barth („Kennste, kennste?“) und bestehen kaum mehr aus Anspielungen auf „dieses Ding, das du anderswoher kennst“, nach dem leider inzwischen auch ein Großteil der Disney-Produktionen funktioniert. In dem Sinne ist Flix geradezu avantgardistisch. Besser macht das den Band leider nicht. Das generell eher flache Niveau der Gags verhindert daher auch Aussagekraft und Biss. Über die moderne Bundesrepublik wird hier wenig ausgesagt (stattdessen ist die workplace comedy der Szenen im Himmel mit den Ramazottis und langen Pausen eher Boomer-Humor, der merkwürdig deplatziert wirkt).

Was bleibt also? Für den Unterricht ist der Comic (und nein, es ist kein graphic novel) bestenfalls dafür zu gebrauchen, die Schüler*innen erkennen zu lassen, dass Intertextualität noch keine Adaption macht und ihr Verständnis für die Motive und Strukturen des Dramas zu schärfen, indem sie ihre Abwesenheit in der Umsetzung bemerken. Wer das Drama nicht gut kennt, wird auch keine Freude haben, weil die meisten Anspielungen noch flacher aufklatschen als ohnehin. Relevant scheint mir das Ding nur für Leute zu sein, die gerne politisch unkorrekten Humor der harmlosen Sorte mögen, sich bildungsbürgerliche Meriten wenigstens einbilden und die alt genug sind, die abgestandene Chose nicht als solche zu empfinden. Ich bin, falls man das nicht bemerkt hat, kein Fan.

Michael D. Doubler – Closing with the enemy. How GIs fought the war in Europe, 1944-1945

Die Wahl dieses Zeitraums ist angesichts der Ereignisse logisch – vor 1944 kämpften die amerikanischen Streitkräfte bei weitem nicht mit vollem Potenzial und Einsatz auf den Sekundär- und Tertiärschauplätzen Nordafrika und Italien – aber gleichzeitig nicht vorherbestimmt. Viele amerikanische Generäle plädierten 1942 für eine schnellstmögliche Invasion Europas ohne großes Vorgeplänkel. Die Vorstellung, dass die Armee Unternehmen Overlord im Sommer 1942 unternimmt, ist atemberaubend: die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem der größten militärischen Debakel aller Zeiten geendet hätte, ist extrem hoch. Die blasierte Haltung der Militärführung basierte auf einer völlig irrigen Vorstellung: dass man Soldaten auf die Realität des Einsatzes ohnehin nicht vorbereiten könne und es deswegen jenseits der Grundausbildung eigentlich nur einen Lehrmeister gäbe: die Realität des Kampfes.

Diese Vorstellung war absurd und tödlich. Der Kampfeinsatz lehrte natürlich sehr effektiv, was funktionierte und was nicht, und machte aus den Überlebenden bessere Soldaten. Nur, der Preis wäre enorm: es würde zehntausende, eher hunderttausende Leben kosten, auf diese Art per Zufallsprinzip die glücklichen Überlebenden zu harten Veteranen zu machen. Glücklicherweise setzten sich besonnenere Geister durch. Beim Unternehmen „Torch“ zeigte sich 1942/43 dann auch schnell, dass die Doktrinen der US Army wenn nicht nutzlos, so doch wenigstens nicht universal einsetzbar waren: die Idee, mit einer Panzermassierung die feindlichen Linien zu durchstoßen und das logistische Hinterland zu verheeren, fand in der bergigen nordafrikanischen Landschaft ein schnelles Ende. Die gegnerischen Deutschen, die solche Ideen nach drei Jahren Kriegserfahrung bereits abgeworfen hatten, gaben den GIs einen rauen Grundkurs in Sachen „combined arms„.

Es ist dieses Kämpfen mit „combined arms„, also der engen Zusammenarbeit von Infanterie, Artillerie, Panzern und Luftunterstützung, die sich wie ein roter Faden durch Doublers Buch zieht. Wo die Amerikaner (und, nebenbei bemerkt, auch jede andere Armee) es erfolgreich schafften, ihre Teilstreitkräfte zu koordinieren, hatten sie auch militärischen Erfolg. Schlug es fehl, verwandelten sich Schlachten in Desaster. Doubler bringt Beispiel um Beispiel dafür. Erfolgreiche Koordination reduzierte Verluste massiv (oft genug auf praktisch keine), während ein Zerfall der Koordination in massenhaft abgeschossenen Panzer und erst niedergehaltenen, dann getöteten Infanteristen resultierte.

Diese Koordination war nur möglich, wenn die Soldaten entsprechend trainiert waren. Und das erforderte mehr als zehn Wochen Grundausbildung. Es ist dies die zweite These, die sich durch Doublers Buch zieht: ausführliches Training rettete Leben und machte die Operationen wesentlich erfolgreicher. Das zentrale Problem waren Opportunitätskosten: nicht alle Szenarien konnten trainiert werden, weil dafür schlicht die Zeit nicht ausreichte. Jede Operation offenbarte neue Lücken im Training, die dann später geschlossen werden mussten (oder eben offen blieben). So machten es die hohen Verluste an der Front erforderlich, dass das ganze Squad die Bedienung der schweren Waffen beherrschte. Das Üben mit Panzern erforderte die Koordination von Panzertraining und Infanterietraining und die Entwicklung gemeinsamer Kommunikationswege (die lange nicht existierten und Improvisation erforderlich machten).

Die Vorbereitung auf die amphibische Landung von „Overlord“ in der Normandie bedeutete, dass keine Zeit mehr für Training des folgenden Kampfes in der Heckenlandschaft der Boucage verfügbar war, die in vielerlei Hinsicht schlimmer als die Landung war. Als es darum ging, in den BeNeLux-Ländern und dem linksrheinischen Deutschland Städte zu erobern, mussten die GIs erst den Stadtkampf erlernen. Die Erstürmung des Westwalls erforderte profunde Kenntnisse im Kampf gegen Bunker. Zu Beginn der Operationen mussten die Soldaten darauf trainiert werden, eigene von gegnerischen Flugzeugen zu unterscheiden, um die grassierenden Fälle von friendly fire zu reduzieren – und umgekehrt den Piloten beibringen, wie sie die eigenen Bodentruppen von Gegnern unterscheiden konnten. All diese Kenntnisse mussten zudem an den Ersatz weitergegeben werden, der die Verluste der Fronttruppen auffüllte.

Double geht darauf nicht ein, aber man kann hier bereits sehen, warum die Wehrmacht in dieser Phase des Krieges so absurd hohe Verluste erlitt (jeder zweite deutsche Soldat und um die 70% der Zivilisten starben nach dem Juli 1944): die schlecht ausgebildeten und hastig an die Front geworfenen Reserven konnten diese Kenntnisse nicht mehr haben, weswegen hier genau das geschah, was die amerikanischen Planer zu Beginn des Krieges angedacht hatten: Lernen durch Überleben. Für die Betroffenen eine katastrophale Entwicklung.

Besonders wichtig waren einige unintuitive Grundkenntnisse, die allen GIs beigebracht werden mussten. Dazu gehörte absurderweise das Abfeuern der eigenen Waffe: die Soldaten hatten im Gefecht die Neigung, diese kaum zu benutzen. Das Training betonte daher die Notwendigkeit, mit koordiniertem Kleinwaffenfeuer deutsche Stellungen niederzuhalten und den Vormarsch von Kameraden zu ermöglichen. Ein mindestens ebenso wichtiger Punkt betraf das Verhalten unter Feuer: die GIs hatten den Instinkt, bei Feuer Deckung zu suchen und sich nicht zu bewegen. Das war tödlich, weil indirektes Artillerie- und Mörserfeuer sie dann in geklumpten Massen tötete. Stattdessen mussten sie unter Feuer umso entschlossener vorwärtsdringen, um Verluste zu minimieren.

Das dritte Leitmotiv des Buches ist der Unterschied zwischen haste und speed. Die amerikanische Doktrin legte großen Wert auf detaillierte und gründliche Planung von Angriffen (es war nicht ungewöhnlich, doppelt so viel Zeit in die Planung wie die eigentliche Operation zu investieren). So sollte haste vermieden werden, also übereilte und improvisierte Vorstöße unter unbekannten Gegebenheiten. Stattdessen lag die Emphase auf der Geschwindigkeit, mit der die Operation durchgeführt werden sollte, wenn die Planung abgeschlossen war. Dieser Ansatz ist sicherlich hauptverantwortlich für die relativ niedrigen Verluste der US Army.

Double strukturiert sein Buch so, dass jedes Kapitel eine neue Herausforderung für die GIs beschreibt. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele zeigt er dann erfolgreiche Bewältigungen und kostenreiche Desaster auf. Das beginnt mit der eigentlichen Invasion (die angesichts der ikonischen Bedeutung von Overlord überraschend wenig Raum erhält), die weitgehend planmäßig verlief. Ab da gilt das eigentlich nirgends mehr, was ständige Adaption erforderlich macht.

Der Kampf in den Hecken der Normandie etwa trennte die Soldaten in kleine, abgetrennte und gut zu verteidigende Bereiche. Chaos und Furcht herrschten. Die Hecken waren schier unzerstörbar. Es war die Stunde der Armee-Ingenieure, die riesige Sägen an die Panzer montierten, die daraufhin die Hecken zerschneiden und der Infanterie den Weg ebnen konnten. Der folgende Ausbruch und „Blitzkrieg“ bis an die Vogesen und Ardennen erweckte den irrigen Eindruck, die Wehrmacht weitgehend besiegt zu haben. Doch als sich diese sammelte und ihre Verteidigung stabilisierte, verwandelte sich der Durchmarsch durch Frankreich in eine blutige Plackerei.

Das hatte unter anderem mit den Städten zu tun. Der Kampf in der Stadt stellte die GIs vor eine völlig neue Herausforderung. Schnell zeigte sich, dass die Doktrin, die Panzer nicht in der Stadt einzusetzen, nicht zu halten war: ihre Feuerkraft wurde dringend benötigt. Ununterstützte Panzer aber waren so gut wie tot (wie man auch in zeitgenössischen Schlachten in Aleppo oder Mariupol sehen kann). Erneut war das Zusammenspiel der Kräfte notwendig. Die GIs lernten auch schnell, dass es im Stadtkampf keinen tödlicheren Ort als die Straße gab. Sie bewegten sich deswegen von Haus zu Haus, indem sie mit Sprengladungen die Wände hochjagten und so Durchgänge schufen. All das musste erlernt werden.

Ein noch viel schlimmeres Problem war die Überquerung von Flüssen. Von der Mosel bis zum Rhein blockierten zahlreiche Flüsse in Nord-Süd-Richtung den amerikanischen Vormarsch, und die Wehrmacht ließ keine Brücken intakt zurück. Die GIs mussten unter Feuer Pontonbrücken bauen, diese überqueren und auf der anderen Seite einen Brückenkopf gegen deutsche Gegenangriffe sichern. Dies erforderte ein hohes Ausmaß an Koordination und Ingenieursfähigkeiten, nicht zu sprechen von Mut.

Der Umgang mit der eigenen Luftwaffe und Artillerie machte ebenfalls große Lernfortschritte erforderlich. Die Schwierigkeit, das Feuer beziehungsweise den Bombenabwurf auf die richtigen Ziele zu lenken, wurde durch taktische wie technische Innovationen überwunden. Besonders wichtig war auch hier wieder das Training: die Soldaten lernten, kaum 200 Meter hinter der Feuerwalze der eigenen Artillerie vorzurücken und so deutsche Stellungen zu überrennen, während die Artillerie entsprechend präzise schießen musste.

Ebenfalls eine gewaltige Herausforderungen waren die Bunker, die vor allem am Westwall massiert auftauchten. Hier machte sich die gründliche Vorbereitung in Zusammenarbeit mit Luftaufklärung bezahlt: die Amerikaner kannten die Position von mehr als 90% aller Bunker im Feindgebiet und zerstörten deren Tarnung mit gezieltem Artilleriefeuer. Die Einnahme erwies sich dann aber als wesentlich schwieriger als ursprünglich vermutet, und oft genug war die beste Strategie, sie wo möglich zu umgehen und zur Aufgabe zu zwingen, indem Rückzugs- und Versorgungswege abgeschnitten wurden.

Als besonders albtraumhaft stellte sich der Kampf im Wald heraus, vor allem im Hürtgenwald, einem der kostspieligsten strategischen Desaster. Die Deutschen bluteten die Amerikaner aus, die kaum vorankamen, und die unübersichtliche Lage im Wald, das schlechte Wetter und die miese Versorgungslage brachten die GIs an ihre Grenzen. Ebenso unangenehm war der Winterkampf, vor allem während der Ardennenoffensive der Deutschen, die neben „Overlord“ sicher die am meisten rezipierte Schlacht der Amerikaner ist. Auch sie spielt eine wesentlich untergeordnetere Rolle, weil die oben beschriebenen Strategien weitgehend funktionierten und die Deutschen sehr effektiv bekämpft werden konnten.

Soweit zum inhaltlichen Teil. Die Übersicht sollte deutlich gemacht haben, dass der Stoff schon eher für die speziellen Interessen ist. Natürlich ist die Militärgeschichte DAS Feld für historisch interessierte Laien, im angelsächsischen Raum ohnehin. Die Vielzahl an unglaublich mieser Populärliteratur, die den Brunnen ernsthafter Forschung vergiftet, ist Legion. Man findet sie in jedem Zeitschriftenladen und in jeder Buchhandlung. Oft genug wird die Abteilung „Geschichte“ zur Hälfte oder mehr von diesem Unfug ausgemacht, der im besten Fall einfach nur falsch ist, oft genug aber auch nur historisch unglaublich problematische Narrative transportiert, oft aus der schieren Notwendigkeit, den Krieg zu „säubern“, um den Gegenstand sensationistisch präsentieren zu können.

Diese Probleme hat Doubler nicht. Er arbeitet wissenschaftlich und mit breiter Quellenbasis (unter anderem die militärischen Ratgeber, die die US Army ständig herausgab und mit den erlangten Kenntnissen überarbeitete; es wäre mal eine eigene wissenschaftliche Arbeit wert, inwieweit solcherlei Pamphlete tatsächlich gelesen werden). Aber ohne Probleme ist das Buch nicht, und die Lektüre war am Ende für mich eine ziemliche Plackerei, weswegen ich das Buch auch nur eingeschränkt empfehlen kann.

Da wäre zum einen die rigide Struktur. Der Aufbau mit „theoretisches Problem, dann Praxisbeispiele“ und seine ständige Wiederholung sorgt für, nunja, ständige Wiederholungen. In jedem Kapitel erfahren wir aufs Neue, dass combined arms, speed statt haste und rigoroses Training schon echt gut bei der Bewältigung der Probleme sind. Beinahe, als ob eine solide Doktrin sinnvoll wäre. Das klingt jetzt arg schnippisch, aber der formalistische Aufbau ist einer entspannten Lektüre nicht eben zuträglich, und man hätte sicher an die 50 Seiten einsparen können.

Die genretypische Erzählweise mit der Nennung von völlig obskuren Ortsnamen irgendwelcher Dörfer in der Heide und präziser Einheitenbenennung trägt auch nicht unbedingt zum Lesefluss bei. Ohne einen Glossar militärischer Fachbegriffe, wie ihn etwa brillant Bret Deveraux zusammengestellt hat, sollte das Buch auch nur bedingt in Angriff genommen werden.

Am störendsten aber fand ich die Blutleere des Bandes. Verluste unter der Zivilbevölkerung etwa werden nur am absoluten Rand erwähnt. Masseker und Kriegsverbrechen kommen nur in einer Sektion vor, die sich mit dem Adrenalin des unmittelbaren Kampfes beschäftigt, und der Frage der Rache für verlorene Kameraden. Die gigantischen Zerstörungen werden überhaupt nicht thematisiert. Natürlich ist es taktisch sinnvoll, dass die Soldaten die Wände sprengen, um von Haus zu Haus zu kommen. Aber die Vernichtung von Wohnraum und Eigentum, die damit einhergeht, die persönlichen Tragödien, verschwinden völlig.

Tod und Sterben, Verwundung und Leid verschwinden generell hinter blutlosen Formulierungen. Das Sprengen der Wände „usually incapacitated the defenders„, was sicher richtig ist, aber wenn man sich ausmalt, was für ein Höllenerlebnis es sein muss, wenn einem ein Zimmer um die Ohren fliegt und das Trommelfell durch die Explosion reißt, bevor man bajonettiert wird, wird durch diese Formulierung doch eher unzureichend transportiert. Gleiches gilt durch „Ausfälle“, die entstehen, wenn den Soldaten im hüfttiefen Schlamm schlichtweg die Füße wegfaulen, was hier vor allem als logistisches Problem auftaucht – und so weiter. Man bekommt durch die Lektüre einen guten Blick darauf, wie sich Konflikte planen, welche Taktik entwickelt wird und wie sie angewendet werden muss. Die Individuen und ihre Erfahrungen damit verschwinden weitgehend, tauchen allenfalls als Heldengeschichten auf, an deren Ende oft genug „the ultimate price“ steht, einer der vielen Euphemismen, mit denen Doubler vermeidet, über reales Leid zu sprechen.

Ich betone das deswegen, weil der Krieg in der Ukraine gerade auch genug Gelegenheiten schafft, in denen Heldengeschichten tapferer Verteidiger*innen ausblenden, welche Realität das bedeutet. Hohe Opferzahlen, zerstörte Existenzen, Traumata und gebrochene Körper sind der Preis des Krieges, und den sollte man nicht so leichtfertig ausblenden. Vielleicht spricht hier ein zu pazifistisches Herz, das von Militär zu wenig versteht – aber wer ähnlich fühlt, dürfte mit solchen Texten ähnliche Probleme haben.

Jörg Fündling – Kaiser von morgens bis abends

Das fängt bereits beim Aufstehen an. Denn wo wir gerne ausführliche Morgentoilette und Frühstück als Tagesbeginn ansetzen, beginnt der Tag des Imperators – nach dem kurzen Abwaschen des Gesichts und dem Kleiderwechsel, der nur mit einem Stab an Diener*innen machbar ist – direkt mit Arbeit. Frühstück gibt es, wenn überhaupt, frühestens nach vier Stunden; viele Römer*innen kommen ganz ohne aus. Zahlreiche Kaiser waren stolz darauf, überhaupt erst abends zu essen, was angesichts eines sehr frühen Aufstehens geradezu masochistisch wirkt. Auch ein Mittagessen ist bei den Römern, so es überhaupt vorkommt, eine karge Affäre. Der Fokus liegt auf dem Abendessen, das dafür aber umso reichhaltiger und auch länger ausfällt, als wir das gewohnt sind. Und früher – üblicherweise beginnt die Abendessenzeit bereits am Nachmittag, denn wenn es dunkel wird, müssen alle daheim sein.

Dazu kommen die vielen Regeln, die jede Kultur hat, die aber einer so weit zurückliegende wie der römische entsprechend fremd machen. Dazu gehören etwa die Dankesopfer am heimischen Altar für allerlei Gottheiten (die Römer waren, entgegen der populären Darstellung, keine Atheisten; sie glaubten ihre Religion, wie eigentlich alle Völker bis zu den Christen der späten Moderne). Auch die Spiele laufen etwas anders als ein Fußballspiel, schon alleine, weil sie viel länger dauern, man vom Kaiser etwas zu essen bekommt und dessen Performance in der Fankurve bewertet (die nur nonverbal abläuft, Mikrofon und Kamerazoom fehlen). Wenn sich selbiger Kaiser für die Spiele nicht interessiert oder besseres zu tun hätte, hat er ziemlich Pech; man will ja jetzt nicht unbedingt den Plebs gegen sich haben. Auch darf der Kaiser vielem Zeitvertreib nicht nachgehen, weil der als unschicklich gilt. Er ist also durch mannigfaltige Erwartungen eingeschränkt.

Die Arbeit selbst besteht aus viel persönlichen Kontakten; bereits morgens warten zahlreiche Bittsteller – nein Halt, „Freunde“ – auf den Kaiser. Der Kaiser hat viele Freunde, alle 600 Senatoren gehören dazu, und noch einige hundert andere Leute, und sie alle haben das Recht, von ihm angehört zu werden und seine Zeit in Anspruch zu nehmen. Dazu kommen ständige Petitionen, die gleichzeitig auch Rechtsgewalt haben, weil der Kaiser nun einmal eine enorme Machtfülle hat. „Enorme Machtfülle“ ist aber nicht Allmacht, und entsprechend muss der Kaiser achtgeben, dass er die Senatoren nicht verprellt.

Und überhaupt, das Richten. Der Großteil der Arbeitszeit ist in einem Zeitalter, das keine Gewaltenteilung kennt, damit ausgefüllt, irgendwelche Richtsprüche zu fällen. Zwar gibt es einige Abkürzungen, um die Zeitdauer zu reduzieren, aber die gehen auf Kosten eines ordentlichen Gerichtswegs, was weder die Verlierer erfreut noch der Rechtssicherheit gut tut. Wie auch bei Petitionen und anderem Regierungshandeln gibt es zudem kaum jemanden, an der Kaiser deligieren kann. Der Verwaltungsapparat ist geradezu lächerlich klein. Das Regieren des Kaisers ist daher in seiner Wirkung deutlich beschränkt und gleichzeitig durchgreifend: wo sein Wille hinfällt, ist er oft absolut und tiefschneidend, aber er fällt nur an wenige Orte, wo allerlei kleine Despoten freie Hand haben.

Auch gesundheitlich wird der kaiserliche Alltag unter die Lupe genommen. Denn die Medizin des römischen Reichs war so fortschrittlich nun doch nicht, und den Kaiser auf dem Höhepunkt seiner Kraft zu erhalten, auch wenn er ein rüstiger Senior wurde, war Staatsräson. Wie auch bei heutigen Staatsoberhäuptern gehörte das tägliche Training zum Ablauf. Spannenderweise erfolgt dieses nicht in den Morgen- oder Abendstunden, wo die italienische Sonne weniger erbarmungslos brennt, sondern genau dann, wenn sie nachmittags die größte Hitze erreicht hat. Das schien den Trainingseffekt in den Augen der Römer zu verbessern.

Auf den gerade einmal 130 kleinen Seiten kann natürlich keine umfassende Studie vorgenommen werden; viel populärer als hier kann Geschichtswissenschaft nicht werden. Das ist keine Kritik, das Buch ist, was es ist, und für mich, der wahrlich kein Experte für die Antike ist, erfüllt es gerade eine gute Nische, denn viel ausführlicher will ich mich auch gar nicht beschäftigen. Fündling räumt gleich zu Beginn die methodischen Schwächen offen ein – und diese sind im Verlauf auch hinter jedem Satz klar erkennbar. Die Vorstellung, eine Bandbreite von Herrschern von Augustus bis zu den Soldatenkaisern in ein Ideal pressen zu versuchen kann natürlich nur scheitern, aber wenn man sich dieses Scheiterns bewusst ist, dann kann man aus den Trümmern durchaus viel Wissenswertes bergen. Und damit mache ich die Metaphernkiste für heute zu.

Kai Brodersen – Ich bin Spartacus

Man darf den Adaptionen sicherlich zugutehalten, dass die Quellenlage äußerst dünn und zudem widersprüchlich ist. Aus den Reihen der rebellierenden Sklaven gibt es keinerlei schriftliche Hinterlassenschaften, so dass wir einerseits auf die Zeugnisse der Sieger angewiesen sind, die überwiegend nur fragmentarisch erhalten blieben, und andererseits auf später geborene Autoren zurückgreifen, für die Spartacus‘ Revolte so lange zurücklag wie für uns der Siebenjährige Krieg. Kai Brodersens Ansatz, die Geschichte hauptsächlich in Quellen zu erzählen, ist daher gut zu bewerkstelligen: allzu umfangreiches Material steht ohnehin nicht zur Verfügung.

Die Struktur, die Brodersen für seinen Ansatz wählt, ist gut durchdacht. Anstatt sich in Details und Spekulationen über den schattenhaften Thraker zu verlieren, führt er zuerst in die Realitäten der Sklaverei im Alten Rom ein, vor allem auf die verschiedenen Gruppen von Sklaven und diejenigen, die später eine so entscheidende Rolle spielen: die Hirten und Gladiatoren. Das ist schon alleine deswegen clever, weil die römischen Autoren selbstverständlich voraussetzen, dass wir als Lesende uns damit auskennen; mit dem Abstand von zweiundzwanzig Jahrhunderten aber ist der historische Kontext unerlässlich, der uns erfahren lässt, dass die Hirten die Gegend kannten, selbstständig und vor allem bewaffnet waren und deswegen einen Kern aufständischer Truppen bilden konnten. Auch die Unterbringung der Sklaven in kasernenartigen Unterkünften erlaubte eine Befreiung großer Gruppen.

Doch Brodersen hört bei der Schaffung von Kontext hier nicht auf, sondern erzählt auch die Geschichte des ersten und zweiten Sklavenkrieges, die dem Aufstand des Spartacus vorausgingen, nach, ohne die einige spezifische Reaktionen der Römer einerseits und Überlegungen der Sklaven andererseits kaum nachvollziehbar wären.

Damit hören aber für mich die positiven Aspekte des Buches auf, das ich leider nicht weiterempfehlen kann. In meinen Augen scheitert Brodersen mit der Idee, die „Quellen erzählen zu lassen“, in mehrfacher Hinsicht.

Eine davon ist strukturell. Ich fand es sehr schwierig, zu unterscheiden, wo Quellen anfangen und Brodersen aufhört (ja, ich weiß, die Überschriften sind eigentlich ziemlich explizit, mir geht es mehr um den Lesefluss). Das liegt daran, dass Brodersen sich den Ton der Quellen selbst zu eigen macht, und dieser Tonfall ist ohnehin nicht gerade mit heutigen Lesegewohnheiten kompatibel und sehr voraussetzungsreich. Die Idee, Quellen erzählen zu lassen, setzt voraus, dass man in der Quellenanalyse und Quellenkritik bewandert ist. Die Quellen sind ja keine objektiven, sachlichen Erzähler, sondern in höchstem Maße von Weltsichten geprägt, die nicht nur subjektiv und von Interessen geprägt sind, sondern auch auf normativen Rahmen beruhen, die uns heutzutage zutiefst fremd sind.

All das fällt aber bei der großflächigen, seitenlangen Zitierung der antiken Autoren letztlich unter den Tisch, weil Brodersen nur sehr rudimentär weitere Einordnungen und Kritik bietet. War das Ziel, die Differenz der antiken Autoren zu verdeutlichen, so hätte dies ökonomischer in einer Zusammenfassung durch Brodersen selbst erledigt werden können, die dann Raum gelassen hätte für Einordnungen des Experten. War das Ziel, uns ein Gefühl für die Zeit zu geben, so scheitert dies schon daran, dass die Stimmen der antiken Welt für uns weitgehend unverständlich und in einem stark formalisierten Stil geschrieben sind, der zwar für Althistoriker*innen durchaus Sinn ergeben mag, aber für einschlägig nur laienhaft befleckte Lesende sicher nicht.

Bill Bryson – At home. A short history of private life

Den Beginn macht der Grund und Boden selbst. Brysons Haus ist ein ehemaliges Pfarrhaus, einst Zentrum des parishs. Um dessen Ursprüngen nachzuspüren geht er bis zur Invasion der Normannen zurück, die das heutige England überhaupt erst erkennbar geschaffen haben, und erläutert im Folgenden das Phänomen der ländlichen Pfarrer der Kirche von England in der Neuzeit. Diese Posten wurden an Mitglieder des Bürgertums vergeben, die dafür keine besonderen Qualitäten mitbrachten und sich oftmals wenig um ihren eigentlichen Job kümmerten. Das war auch nicht nötig, denn sie wurden durch eine prozentuale Abgabe auf landwirtschaftliche Erzeugnisse bezahlt – von der sie fürstlich leben und ihren Interessen nachgehen konnten.

Diese Interessen waren weitläufig. Bryson erzählt von Pfarrern, die naturwissenschaftliche Experimente machen, von Malern, von Musikern und Literaten. Das Ausmaß an wohlhabender Freizeit, das ihre formale Anstellung ihnen auf Kosten der ausgeplünderten Landbevölkerung gewährte, war beeindruckend – und führte zu weitläufigen Privathäusern. Eines von diesen bewohnt heutzutage Bryson. Es lebt dort kein Pfarrer mehr, weil die Industrielle Revolution die Einkommen der Bauern massiv fallen ließ – und damit auch die der Pfarrer. Landpfarrer ist heutzutage ein armer Beruf, den kaum mehr jemand freiwillig ergreift, und dazu wird auch noch erwartet, dass er wirklich ausgeübt wird. Horrible times.

Beeindruckend ist auch, wie exzessiv der bürgerliche Alltag der Neuzeit auf Heerscharen von Bediensteten beruhte. Der Mangel an Haushaltsgeräten sorgte dafür, dass Hausarbeit unglaublich arbeitsintensiv war. Diese Arbeit wurde von den Bürgerinnen nicht erbracht (von den Bürgern sowieso nicht!), weswegen sie der breiten, ausgebeuteten Unterschicht zufiel. Diese Dienstverhältnisse wiesen eine gewaltige Fluktuation auf (was zu der atemberaubend arroganten Angewohnheit vieler Arbeitgeber führte, die Angestellten in einer Position mit demselben Namen anzureden, um keine neuen lernen zu müssen), weil die Jobs mies bezahlt und die Angestellten wie der letzte Dreck behandelt wurden.

Je weiter die Technik voranschritt und je breiter die Wohlstandsbasis in der Bevölkerung wurde, desto mehr verlagerten sich diese Arbeiten von Dienstboten weg – zumindest im Bürgertum. Der Aristokratie galt es noch lange als Standesmerkmal, so sehr, dass sie zentrale Erfindungen wie Toiletten nicht in ihren Häusern installierten, weil das nur Bürgerliche nötig hatten; sie selbst besaßen ja Dienstboten für so etwas. Es ist absolut faszinierend, wie primitiv selbst die Oberschicht vor recht kurzer Zeit noch lebte.

Am augenscheinlichsten wird dies bei der Frage der Beleuchtung. Mit zahlreichen Beispielen zeigt Bryson, dass die Menschen bis in 20. Jahrhundert in einer Dunkelheit lebten, die für uns heute unvorstellbar ist. Menschen stießen auf Treppen und Straßen aneinander, weil sie sich nicht kommen sahen; das Essen auf dem Tisch war kaum zu erkennen, Kerzen waren teuer und offene Feuerstellen wärmten die Räume kaum (ständige Kälte war ein Begleiter der Dunkelheit) und verrußten sie hauptsächlich. Erst Gaslichter (stinkend, alles verschmutzend und gefährlich) und später elektrisches Licht schufen Abhilfe und veränderten den Alltag fundamental. Überraschend ist, dass entgegen der weit verbreiteten Vorstellung die Menschen trotzdem nicht mit Sonnenuntergang ins Bett gingen, im Gegenteil. Das Dinner zog sich gerne bis weit in die Nacht (bedient von Dienstboten, of course), ebenso Arbeit, Lektüre und andere Freizeittätigkeiten.

Ähnliche Beschreibungen finden wir für alle Räume des Hauses, vom Kinderzimmer (die Kindersterblichkeit früher war schrecklich, die Kindheit ebenso) über die Küche (absolute Schwerstarbeit) zum Schlafzimmer (Ratten, Ungeziefer und unhygienische Zustände). Man erfährt pausenlos neue, spannende Anekdoten über das Leben zwischen ungefähr 1600 und 1900, und das meiste davon lässt sich auf den Nenner bringen, wie schrecklich es früher im Vergleich zu heute war, vor allem, was die Hygiene und das Ausmaß der Hausarbeit anbelangt.

Bryson betont immer wieder die Unterschiede der sozialen Klassen, dass der Großteil der Bevölkerung weder Dienstboten noch mehrere Räume zur Verfügung hatte. Aber das ändert wenig daran, dass das Buch letztlich weitgehend den Alltag der bürgerlichen Oberschicht und der Aristokratie beschreibt – großzügig 15% der Bevölkerung, tendenziell eher weniger. Die Lebensrealitäten der „other half“ (nicht mathematisch) spielen eine untergeordnete Rolle. Das ist sicherlich seinem Ansatz geschuldet: er beschreibt als Mitglied der Oberschicht die Geschichte seines eigenen Lebensstils.

Aber das ist auch ein grundsätzliches Problem solcher Auseinandersetzungen. Die Lebensrealitäten der breiten Masse spielen bis heute in den Darstellungen die zweite Geige. Die irrige Vorstellung, dass Streichkonzerte und Candle-Light-Dinner repräsentative Erfahrungen der Bevölkerung der Aufklärungsepoche waren, hält sich hartnäckig, und über weite Strecken muss man Bryson gegen den Strich lesen, wenn man diesem Eindruck entkommen will.

Glücklicherweise ist das Leben des Buches selbst ein großes Vergnügen. Bryson ist nicht umsonst ein wohlhabender Bestsellerautor. Seine Sätze sind elegant, oft von feiner Ironie, und seine Struktur ist, obwohl sie einem ausgedehntem Assoziationsspaziergang gleicht, sinnvoll und lässt die Lesenden nie die Orientierung verlieren, selbst wenn das Narrativ von den Steinzeitmenschen in Stonehenge zur Einführung des Telefons springt. Im Kontext macht alles Sinn, und das ist keine Kleinigkeit.

Uneingeschränkte Empfehlung!

Hannah Brinkmann – Gegen mein Gewissen

Herrmann wächst als Kind mit einem stark pazifistischen Einschlag auf. Zu Ärger von Vater und Onkel, beide passionierte Jäger, und zum Unverständnis seines Bruders, weigert er sich, eine Waffe auch nur anzufassen. Die Vorstellung, Wehrdienst leisten zu müssen, ist für ihn unerträglich. Bestärkt wird er darin in seiner den Idealen der 68er zuneigenden älteren Schwester. In seiner Jugend stößt er auf konventionelle Weise mit den Werten der in der Nazizeit sozialisierten Elterngeneration zusammen. Er hört moderne Musik, raucht Gras, hat lange Haare. Als das Ende der Schule näherrückt, tut dies auch der Wehrdienst.

Herrmann möchte verweigern, aber er will es ehrlich tun. Anstatt sich ein Attest ausstellen zu lassen oder auf ähnliche Tricks zurückzugreifen, möchte er aus Gewissensgründen verweigern und dafür anerkannt werden. Hierzu muss er sich einem Tribunal stellen, wie es damals noch üblich war: ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier (technisch gesehen nur ein Veteran, aber die waren zu der Zeit alle Wehrmachtsbestand) stellte bohrende, nachgerade absurde Fragen (berühmt-berüchtigt die Frage, ob man die Freundin verteidigen würde, wenn die vor den eigenen Augen vergewaltigt würde; ein „ja“ galt als Beweis, dass keine Gewissensgründe vorlägen). Der Prozess war intransparent; das Protokoll etwa durfte genauso wie die Begründung nicht eingesehen werden (was eine Berufung extrem erschwerte).

Herrmanns Gesuch wurde abgelehnt, auch in Berufung. Er wurde eingezogen und litt in der Grundausbildung furchtbar. Nach quälenden Wochen war er abgemagert, krank und depressiv. Er stand kurz vor dem Kollaps. Eine Einweisung in das Bundeswehrkrankenhaus folgte, wo aber erklärt wurde, dass es keinen Grund gebe, warum er nicht weiter Dienst leisten könnte. Der Versuch, die Depression anerkennen zu lassen, scheiterte. Daraufhin beging Herrmann Selbstmord.

Herrmanns Geschichte ist keine idealisierte. Man merkt dies in den sich wenig zu einem natürlichen Handlungsbogen zusammenschließenden biografischen Details. Unsere Leben haben es nun mal an sich, nicht dem Diktat der Erzähltheorie zu gehorchen, was ja auch Biopics entweder verlogen oder unfokussiert macht. Insofern ist die Geschichte authentisch, aber das geht natürlich auf die Kosten eines klaren Spannungsbogens und deutlicher Figurencharakterisierungen. Die geneigte Lesendenschaft möge selbst entscheiden, was ihr wichtiger ist.

Problematischer finde ich die Einordnung der Geschehnisse, die teilweise vorgenommen wird. Dass die Praxis der Verweigerung der Verweigerung unmenschlich und aus heutiger Sicht geradezu verbrecherisch war, dürfte unbenommen sein. Ein Grundrecht, das auf so leichte Art ausgehebelt werden kann, ist keines, weswegen der Paragraf in den 1970er Jahren ja auch reformiert wurde (zu spät für Herrmann Brinkmann). Gleichzeitig aber ist es Unfug, die Legitimation der Bundeswehr selbst und die Logik der Verteidigungsfähigkeit gegen den Warschauer Pakt in Abrede zu stellen, wie es leider auch getan wird. Dass die Bundeswehr eine zutiefst makelbehaftete Institution ist – geschenkt, welche ist das nicht? Auch, dass sie sicher mehr Makel als manch andere hat, ist sicherlich richtig. Aber das ändert wenig daran, dass sie grundsätzlich ihren Sinn und ihre Berechtigung hat.

Eher persönlich ist meine Abneigung gegen den Zeichenstil. Dieser gefiel mir wirklich überhaupt nicht, in einem Ausmaß, das mich ein um das andere Mal aus der Lektüre riss. In großen Teilen ist das Werk zudem vor allem ein illustrierter Text; weniger ein graphic novel, auch wenn es den Anspruch erheben mag. Es gibt einige Elemente, in denen sich etwas mehr an Bildsprache versucht wird (etwa beim Drogentrip oder den Depressionen), aber diese Elemente bleiben insgesamt überschaubar.

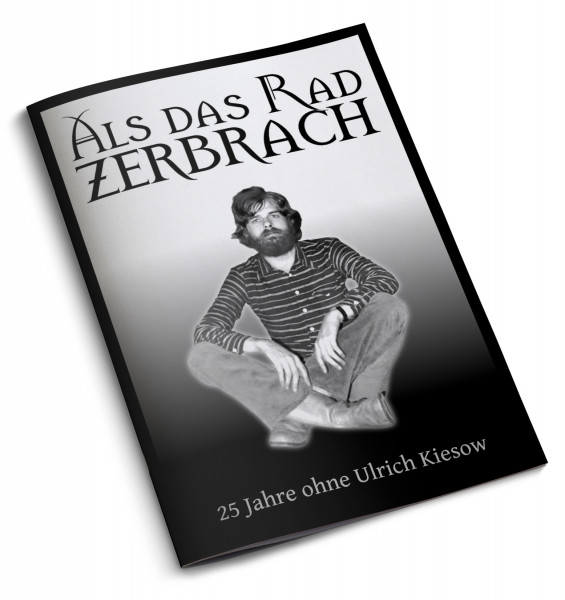

Kai Frerich – Als das Rad zerbrach

Vor 25 Jahren starb Ulrich Kiesow, viel zu früh im Alter von nur 48 Jahren an den Spätfolgen seines zwei Jahre zuvor erlittenen Herzinfarkts. Einige geneigte Lesende dieses Blogs mögen sich jetzt fragen, wer Ulrich Kiesow war und warum sie noch nie von diesem wichtigen Menschen gehört haben, dem hier ein ganzer Erinnerungsband gewidmet wurde. Das liegt vermutlich daran, dass einer der kulturellen Meilensteine der jüngeren deutschen Geschichte verpasst wurde: das Fantasy-Rollenspiel „Das Schwarze Auge“, kurz DSA. Ulrich Kiesow erschuf es in meinem Geburtsjahr 1984, was es mir leicht macht, das Alter des Spiels nachzuverfolgen. Ich selbst spiele es seit dem 25. Dezember 2000. Den 1997 verstorbenen Kiesow habe ich offensichtlich nie kennengelernt. Aber er hat mich zutiefst mitgeprägt, denn angefangen habe ich mit der dritten Edition von 1993.