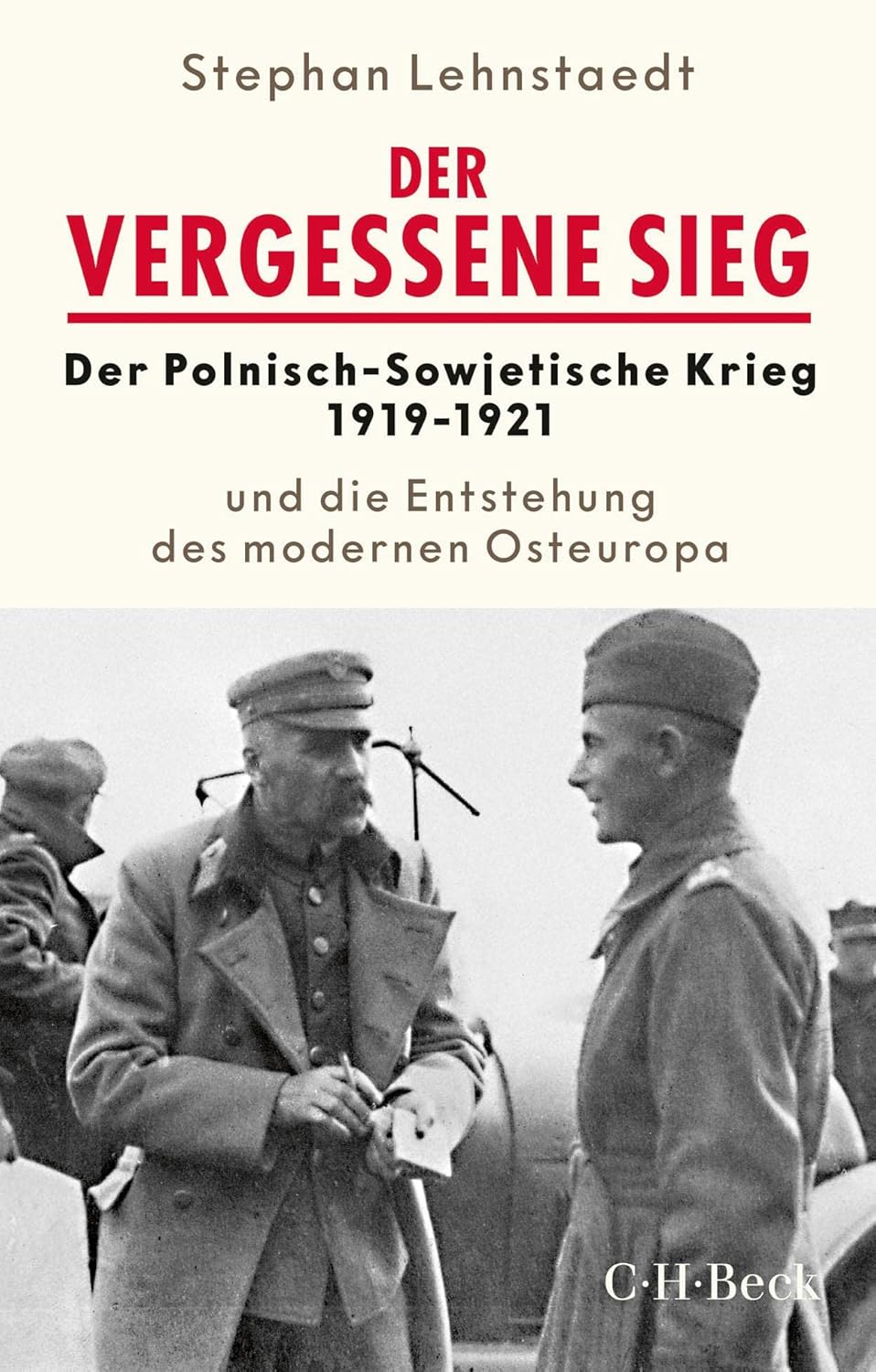

Stephan Lehnstaedt – Der vergessene Sieg

Zwischen 1919 und 1921 führten das neu entstandene Polen und die vom Bürgerkrieg zerrissene Sowjetunion einen Krieg, der heute weitgehend vergessen ist. Gleichwohl sind die Ergebnisse des Krieges für den Aufbau Osteuropas bis heute von großer Relevanz, und die tiefen Risse und Verletzungen, die beide Kontrahenten einander zufügten, bestimmten das Verhältnis lange und tun das teilweise bis heute. Angesichts des Kriegs in der Ukraine heute und dem erhöhten Interesse an der Geschichte der Region ist ein tieferer Blick auf die Entstehung – oder Nicht-Entstehung – der osteuropäischen Staaten in der Zwischenkriegszeit ein lohnenswertes Unterfangen, weswegen ich mir Stephan Lehnstaedts kleines Buch über den „vergessenen Sieg“ in einem ebenso vergessenen Krieg vorgenommen habe.

Zwischen 1919 und 1921 führten das neu entstandene Polen und die vom Bürgerkrieg zerrissene Sowjetunion einen Krieg, der heute weitgehend vergessen ist. Gleichwohl sind die Ergebnisse des Krieges für den Aufbau Osteuropas bis heute von großer Relevanz, und die tiefen Risse und Verletzungen, die beide Kontrahenten einander zufügten, bestimmten das Verhältnis lange und tun das teilweise bis heute. Angesichts des Kriegs in der Ukraine heute und dem erhöhten Interesse an der Geschichte der Region ist ein tieferer Blick auf die Entstehung – oder Nicht-Entstehung – der osteuropäischen Staaten in der Zwischenkriegszeit ein lohnenswertes Unterfangen, weswegen ich mir Stephan Lehnstaedts kleines Buch über den „vergessenen Sieg“ in einem ebenso vergessenen Krieg vorgenommen habe.

Kapitel 1, „Osteuropa am Ende des Ersten Weltkriegs„, skizziert ein Europa, das von den langen Kriegsjahren zermürbt ist. Noch stehen deutsche Truppen in Litauen, die als „Freikorps“ den Rückzug der Armee decken und als Pufferzone zwischen der Roten Armee und den neu entstandenen osteuropäischen Nationalstaaten dienen. Das kommunistische Regime im Kreml ist immer noch von disparaten Bürgerkriegsfraktionen von „Weißen“ bedroht. Polen selbst ist theoretisch eine Demokratie, hat aber mit Pilsudski einen Staatspräsidenten an der Spitze, der weitgehend diktatorisch regiert. Wer in dem neuen Staat überhaupt das Bürgerrecht haben soll und wo seine Grenzen verlaufen, ist völlig offen. Ähnlich fluide waren Identitäten anderswo. Gab es eine litauische Identität? Wem gehörte Wilna (oder Vilnius, oder Wilno, je nachdem, wer sprach)? Eines stand jedenfalls außer Frage: Pilsudski hatte ein Pfund, mit dem er wuchern konnte: die größte einsatzbereite Armee der Region.

In Kapitel 2, „Das lange Jahr 1919„, fragt Lehnstaedt zuerst, wann der Krieg überhaupt begonnen hatte. Waren es die Scharmützel vor Wilna im Frühjahr 1919, die heute auch als Kriegsbeginn gelten? Oder die sowjetische Sicht, nach der erst mit großformatigen Kämpfen im Januar 1920 von einem Krieg gesprochen werden konnte? Die Bolschewiki kümmerten sich jedenfalls in der Zeit wenig um Polen, währen Pilsudski mit seiner rapide anwachsenden (aber mies ausgerüsteten) Armee im Handstreich Wilna eroberte. Überhaupt, die polnische Armee. Von Frankreich ausgerüstet und mit Restbeständen der deutschen, russischen und österreich-ungarischen Armeen ausgerüstet, war sie ein „logistischer Albtraum“, schlecht ausgestattet, von internen Streitigkeiten zerrissen und undiszipliniert. Ihr Glück war, dass die Gegenseite noch schlimmer dran war. Die relative Schwäche der Roten Armee, die noch einen Überlebenskampf gegen die Weißen zu gewinnen hatte, erlaubte es den Polen, weitgehend frei zu agieren.

Was mit dieser Freiheit anzufangen war, ist Gegenstand von Kapitel 3, „Miedmzymorze – Zukunftsvorstellungen für ein Polen „zwischen den Meeren“„. Pilsudski war ein Romantiker, der Ideen eines polnischen Imperiums auf Basis des alten polnisch-litauischen Großreichs anhing. Er glaubte nicht an den Nationalstaat, sondern an eine, wenngleich rassisch gegliederte, Föderation, in die auch Belarus, Ukraine und Litauen hineinpassen würden. Trotz dieser anachronistischen Romantik war er allerdings Pragmatiker und suchte nur das Mögliche zu erreichen. In Polen indessen gab es auch Widerspruch; andere wollten das Land stärker nach Westen ausrichten und Deutschland Gebiete nehmen. Gemein war der polnischen Elite damals allerdings das grundsätzliche Expansionsstreben: die von den Siegermächten zugedachten Grenzen würden es nicht werden; stattdessen träumte man von einem Polen „zwischen den Meeren“, von Ostsee bis Krim.

In Kapitel 4, „Die Ukraine: aufgerieben zwischen Polen und Russland„, wird die Ukraine ins Blickfeld genommen, deren einzelstaatliche Existenz sowohl von den Sowjets als auch von Polen nicht akzeptiert wurde. Lehnstaedt arbeitet zu Beginn des Kapitels die innere Zerrissenheit der Ukraine heraus, die es ihr unmöglich machte, dem sowjetischen Vormarsch zu widerstehen und sie stattdessen zum blutigen Bürgerkriegsschlachtfeld machte. Gleichzeitig rückten die Polen in Galizien vor und eroberten diese Teile des von der Ukraine beanspruchten Territoriums. Das innenpolitische Chaos machte es den westlichen Mächten schwer, wie in Polen effektiv eine Nationalregierung zu unterstützen. Die desolate Lage der ukrainischen Teilarmeen, die weder der Roten noch der polnischen Armee etwas entgegensetzen konnten, verschlechterten die Lage für das Ende 1919 an Moskau fallende Kiew weiter. Die Polen nutzten die Zustände aus und annektierten große Teile Galiziens. Lenin und Pilsudski waren beide der Überzeugung, dass die Zeit für sie arbeitete. Im April 1920 war es soweit: die Polen marschierten auf Kiew.

Dieser militärische Vorstoß ist Gegenstand von Kapitel 5, „Expedition nach Kiew„. Die Polen konnten die Schwäche der Roten Armee ausnutzen und Kiew im Handstreich nehmen, aber ihre Versorgungslinien waren grotesk überdehnt und der Einsatz hatte keinen strategischen Wert, weil die Sowjets jederzeit einen Gegenangriff starten konnten und würden. Gleichzeitig war die polnische Politik völlig ungeeignet, Loyalitäten vor Ort zu erwerben, und der Versuch, eine ukrainische Armee in einer Art Satellitenstaat aufzustellen, scheiterte kläglich. Die Expedition beendete jede Chance für die ukrainische Eigenstaatlichkeit.

Neben der Logistik lag ein Grund für das Scheitern auch in den gegenüber dem Ersten Weltkrieg geänderten strategischen Bild, was zu den in Kapitel 6, „Die Rote Armee marschiert nach Warschau„, geschilderten Ereignissen führte. Die relativ kleinen Armeen und die Tiefe des Raumes machten, neben der absolut mangelhaften Ausstattung der Armeen, eine operative Kriegsführung ebenso nötig wie möglich. Die Kavallerie erlebte ein letztes Hurra; auf beiden Seiten, aber besonders bei den Sowjets war sie wegen ihrer geringen logistischen Ansprüche und großen Beweglichkeit ein wichtiges Werkzeug. Die polnische Armee löste sich beinahe auf und zog sich Hals über Kopf auf Warschau zurück. Lenin sah bereits eine Volksrepublik Polen und einen triumphalen Weitermarsch nach Prag und Berlin, obwohl die Rote Armee kaum 120.000 realistisch einsatzfähige und dazu katastrophal ausgerüstete Soldaten hatte. Ihre Kampfkraft war aber zuletzt durch die Polen selbst gesteigert worden, da die Einnahme Kiews ein Propagandaerfolg für Moskau gewesen war.

In Kapitel 7, „Zwischen allen Fronten: Juden und andere Zivilisten„, wendet Lehnstaedt den Kampf auf die zivilen Opfer, besonders die Juden. Diese litten schon allein deswegen, weil sich die Armeen aus dem Land ernährten und dieses Land nach vier Jahren Weltkrieg ohnehin schwer zerstört und ausgezehrt war und nun von allen Seiten noch weiter drangsaliert wurde. Besonders leiden mussten aber die Juden, die tausende von Pogromen erlitten, die besonders von den Polen, aber auch von den „Weißen“ und nicht zuletzt (aber mit „nur“ rund 10% eher wenig vertreten) der Roten Armee begangen wurden. Die Gründe dafür waren unterschiedlich, aber ihre randständige Stellung, die sie ohne Schutz ließ, und ihre Versuche, sich durch Neutralität zu entziehen, trugen mit dazu bei. Der stets virulente Antisemitismus und die Enthemmung durch den Krieg aber waren die von Lehnstaedt überzeugend herausgearbeiteten Hauptgründe.

Den militärischen Abschluss findet der Krieg in Kapitel 8, „Die Schlacht um Warschau„. Die Stadt konnte durch die unzureichend ausgerüstete Rote Armee nicht im Handstreich genommen werden, weswegen eine Umfassung nötig war. Diese Umfassung wiederum machte sie angreifbar gegenüber einer Flankenbewegung von Süden, die wiederum ihrerseits durch einen sowjetischen Entlastungsangriff verwundbar war. Pilsudski entschied sich in dieser Situation erneut zur Offensive, die in diesem Krieg das entscheidende Mittel war, und hatte Glück: die Sowjets konnten nicht rechtzeitig von der Schwäche der polnischen Südflanke profitieren und wurden vor Warschau geschlagen und mussten sich zurückziehen. Die Curzon-Linie, die polnische Unterhändler angesichts der verzweifelten Lage kurz zuvor noch angeboten hatten, war damit außer Reichweite. Hätten die Sowjets nicht unrealistisch weitgehende Ziele verfolgt, hätten sie Polen verkleinern können. Umgekehrt ist auch ein Szenario vorstellbar, in dem der Fall Warschaus den Untergang des polnischen Staats, inklusive einer Restitution deutscher Gebiete, erlaubt hätte – entsprechende Vorschläge der Sowjets gab es, auch wenn Lehnstaedt sich ausschweigt, wie realistisch diese angesichts der Versailler Ordnung und französischer Entschlossenheit waren.

Das neunte Kapitel, „Helden und Versager: Der Pilsudski-Mythos und die Schuldzuweisungen in der Sowjetunion„, wendet sich der für die weitere sowjetische Geschichte relevanten Schuldfrage zu. Stalin wurde, obwohl dies faktisch nicht zutreffend war, die Alleinschuld an dem Debakel gegeben (wofür er sich später ausgiebig rächen würde), während Pilsudskis innere Gegner von einem „Wunder an der Weichsel“ sprachen und so die Verantwortung für den Sieg von ihm auf schicksalhaft-religiöse Faktoren verlagerten.

Beendet war der Krieg damit noch nicht, wie das zehnte Kapitel, „Die Flucht der Roten Armee und die letzten Kämpfe um ein polnisches Imperium„, zeigt. Ein verbleibender Zankapfel war das Schicksal Litauens, für das – Ironie des Schicksals – Sowjetrussland ein natürlicher Verbündeter im Kampf um seine Unabhängigkeit gegen Warschau gewesen war. Die Niederlage der Roten Armee ließ das Land offen gegenüber polnischer Aggression, das mit einer „außenpolitischen Scharade“ eine Annexion Mittellitauens vorzubereiten versuchte, ein militärisch unterfüttertes diplomatisches Ränkespiel, das sich noch weit bis 1921 hinein zog.

In Kapitel 11, „Der Friedensvertrag von Riga„, sehen wir dann das Ende des Krieges. Zufrieden waren beide Seiten nicht. Die Sowjets mussten Gebietsverluste für Weißrussland und die Ukraine hinnehmen, während Pilsudski seinen Traum der großen Föderation nicht verwirklichen konnte und stattdessen ein Mischwesen erhielt: einerseits einen recht kleinen Nationalstaat, andererseits aber eine große Menge Minderheiten auf seinem Territorium in einem weitgehend unerschlossenen Gebiet.

Das zwölfte Kapitel, „Bewunderer und Revisionisten – Das Erbe des Krieges„, behandelt die direkten Folgen des Konflikts. Auf der einen Seite waren die militärischen Lehren des Krieges. Die Franzosen zogen daraus keine. Sie waren der Ansicht, dass die Polen „falsch“ gekämpft hatten, weil sie die Lehren des Ersten Weltkriegs nicht umgesetzt hatten. Die Sowjets, Deutschen und Polen dagegen sahen im Bewegungskrieg die Zukunft, wenngleich Kavallerie durch Panzer zu ersetzen war (obwohl die Sowjets bis 1955 (!) Kavalleriedivisionen behielten, unter anderem wegen der Nostalgie des Erfolgs ihrer Kavallerie in diesem Krieg). Stalin hingegen, der für den statischen (und unerfolgreichen) Teil des Krieges zuständig gewesen war, nahm bekanntlich in den 1930er Jahren blutige Rache und tötete die erfolgreicheren Kommandeure, was zu einer Verschleppung von Reformen und der schlechten Lage der Roten Armee 1941 beitrug. Eher ein Kuriosum ist die Begeisterung der Nazis für Pilsudski; Hitler besuchte sogar 1935 eine Requiem-Veranstaltung für den toten Marschall, in dem sie ein Bollwerk gegen den Kommunismus sahen. In der Zeit der Volksrepublik Polen wurde die Erinnerung sowohl an ihn als auch den Sieg unterdrückt.

Entsprechend überrascht eine Pilsudski-Renaissance nicht, die in Kapitel 13, „Der Polnisch-Sowjetische Krieg heute„, unter anderem zur Sprache kommt. Pilsudski wird gerne mit allerlei nationalen Mythen aufgeladen, ebenso wie das „Wunder an der Weichsel“, das für den neuerlich unabhängigen polnischen Staat als Gründungsmythos herhalten muss. Bis heute gibt es ernsthafte Spannungen zwischen Warschau und Wilna, die auf 1920 zurückgehen. In Russland ist der Konflikt nicht mehr sonderlich präsent, und wie der Titel des Buches bereits verrät ist er im Rest der Welt weitgehend vergessen.

–

Wie bereits eingangs erwähnt ist der Polnisch-Sowjetische Krieg durchaus einer, mit dem sich die Beschäftigung lohnt, liegen hier doch einige Fundamente für heutige politische Konflikte, die dem Verständnis der politischen Landschaft Osteuropas helfen. Allerdings sehe ich die unmittelbarere Relevanz des Themas weniger in bemühten Parallelen zur Gegenwart als in den in Kapitel 12 ausgeführten Folgen, die in die Zeit bis 1939 hinausstrahlen. Letztlich sagt uns der Vertrag von Riga doch mehr über die politische Struktur des Osteuropas der Zwischenkriegszeit als über das der Gegenwart.

Gleichzeitig ist es auch gut erkennbar, wie militärische Illusionen immer wieder wirksam werden. Lehnstaedt betont zurecht, dass die Polen trotz ihrer anfänglichen Erfolge keine ernsthafte Chance hatten, die Rote Armee zu bezwingen – oder Russland generell. Dafür waren die Mächteverhältnisse einfach zu ungünstig. Hitler würde später zeigen, dass auch mit einer vielfach überlegenen, moderneren Streitmacht ein militärischer Sieg über Moskau nicht zu erreichen war. Die Polen hatten letztlich Glück, dass die Sowjets genug mit sich selbst beschäftigt waren, um einen Frieden zu akzeptieren – aber dieser Friedensschluss war eher ein längerer Waffenstillstand, und Sowjetrussland blieb eine revisionistische Macht.

Nur als Randbemerkung (ich bin mit dem Krieg bereits vertraut):

Hitler würde später zeigen, dass auch mit einer vielfach überlegenen, moderneren Streitmacht ein militärischer Sieg über Moskau nicht zu erreichen war.

Die deutschen Streitkräfte waren den Sowjets beim Überfall auf die Sowjetunin materiell und personell unterlegen, nicht überlegen, schon gar nicht vielfach. Sie waren, der Grund für die Schlachtfelderfolge in 1941, den Sowjets „nur“ taktisch (Doktrin, Ausbildung, Führung) massiv überlegen.

Gruss,

Thorsten Haupts

Ja, sorry, das war ungenau formuliert. Aber dasselbe galt ja für die Polen auch. Im Manpower-Vergleich stand Deutschland besser da als Polen, darauf wollte ich raus.

Gab vor kurzem ein Zeitzeichen dazu. Ich muss zugeben, dass ich bis dahin auch noch nie von dem Krieg bzw. der Schlacht gehört hatte.

https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/zeitzeichen-schlacht-bei-warschau-100.html

Ich glaube ich bin zum ersten Mal über Adam Toozes „The Deluge“ drüber gestoßen, vorher war es mir auch unbekannt.

Finde ich lustig, weil der polnisch-sowjetische Krieg massiv beeinflusste, wie sich Polen trotz der – erkannten – Gefahr durch das Dritte Reich vor dem 2. Weltkrieg aufstellte: Hilfe der Sowjetunion wurde kategorisch abgelehnt. Das wird nur mit der Vorgeschichte wirklich verständlich.

Jo, aber man kann nicht eben sagen, dass sie in ihrer Einschätzung falsch gelegen hätten.

Korrekt. Weiss nicht mehr, bei welchem Historiker ich gelesen habe, Polen hätte damals überhaupt keine gute Option gehabt.

Genau dasselbe sagt Lehnstaedt auch.